又一年清明,青灰色石碑沐浴在春日暖阳中,风掠过永不褪色的铭文,拂过从土地革命到和平年代的一个个烈士英名。纪念馆中泛黄的家书在等待回信,生锈的怀表停在冲锋前最后的时刻,将生命刻进山河的名字仍在路牌上守望烟火氤氲。雨花台的雨,刘老庄的月,沙家浜的芦苇荡,一处处英烈纪念地迎来新一年的祭扫。

白发老者颤巍巍捧出白菊,红领巾把手举过头顶,年轻党员举起拳头……那些永远年轻的目光,始终注视着新时代的晨曦。那些沉睡的姓名,一次次被守护者擦拭、唤起。那些一再被讲起故事,在街头巷尾长出新的根系。清明前夕,我们访问江苏大地众多烈士纪念地和他们的守护者,带来了新的故事。

一句承诺,半个多世纪坚守

3月18日,淮阴区刘老庄八十二烈士陵园,大批群众从四面八方涌进陵园,祭奠英烈、寄托哀思。

此情此景年年相似,79岁的李爱云不禁想起58年前的这一天。那日,她第一次跟随父亲来到刘老庄八十二烈士陵园扫墓:“前来祭扫的群众人山人海,大家带着自制的小白花来祭奠,那个场景,我这辈子都忘不掉。我暗暗发誓,要为他们守灵一辈子。”

1943年3月18日,新四军第三师七旅十九团二营四连在刘老庄与日寇浴血奋战,终因众寡悬殊,连长白思才、指导员李云鹏等82名指战员全部壮烈牺牲。李爱云,正是刘老庄八十二烈士之一李云鹏最小的妹妹。

“我是听着大哥的故事长大的。”李爱云出生时,胞兄李云鹏已牺牲3年,可她对大哥有关的记忆却十分深刻。“小时候,一家人常在昏黄的油灯下,听父亲讲大哥的故事,念大哥的家书。”在刘老庄战斗前,李云鹏曾给家里寄过两封信:“待风息波静,凯然而归,全家团聚,以报此恩。”然而,一家人苦苦期盼,却没有等到李云鹏的归来。

在李爱云记忆里,老家堂屋的墙上一直挂着一只风筝。“那是大哥亲手扎的,他离家后,父亲就一直把它挂在墙上,我们进出都能看见。一直挂到风筝都烂了,父亲才将它取下来,又将风筝线郑重地收了起来。”

等待大哥李云鹏的消息,一等就是20年。1963年,距离八十二烈士牺牲整整20年,李爱云一家从广播中得知,大哥牺牲的准确地点是淮阴县刘老庄。“第二天父亲就坐着大巴车去了淮阴,回来后他对我们说,‘那个地方的人都是好人,那里的老百姓年年自愿来到你大哥墓地祭奠’。”李爱云回忆。

1967年3月18日,从未见过哥哥的李爱云随父母第一次从徐州老家来到哥哥的牺牲地祭扫,成千上万的淮阴父老乡亲手捧白花祭奠82位烈士的场景深深震撼了她。从此,她和脚下这片土地再也不能分离。21岁的李爱云独自办理户口转迁手续,从老家徐州沛县徒步来到淮阴,插队落户到刘老庄大队。

多年来,李爱云坚持向中小学生、干部群众义务宣讲刘老庄八十二烈士的英雄事迹。累计开展义务宣讲2000余场,覆盖受众20万人次。“八十二烈士是黑夜里讴歌光明的雄鹰,以后我讲不动了,我的女儿、外孙女还要接着讲。”李爱云说。

漫步陵园,青松翠柏掩映,纪念碑高高耸立。“这些年,陵园修建了纪念馆、红星广场、纪念林,模样有了大变化,可父老乡亲们对烈士们的崇敬和怀念没被时间冲淡。”李爱云告诉记者,今年清明她将为前来祭扫的孩子们送上寄语。“如今的和平与安宁是烈士们用鲜血换来的,我希望青少年都能够崇敬先烈,让红色基因永远传承下去。”李爱云说。

为了每一个背影不再抱憾离开

“父亲离开时,我才三个月大,我从小就没有见过他的模样。”

4月3日,邳州市炮车镇村民周守前手捧鲜花,来到邳州市淮海战役碾庄圩战斗纪念馆祭奠父亲——烈士周兰香。父亲已牺牲70余年,周守前老人谈及父亲仍满含泪水。

碾庄圩战斗是淮海战役关键一战。目前,陵园内安葬了3700余名烈士,但有名有姓的烈士只有521名,其他只能根据战后安葬处统一进行丛葬,大部分为无名烈士。“周守前老人还是幸运的,他的父亲是园内521名有名烈士中的一员,后人能够准确祭扫。”淮海战役碾庄圩战斗纪念馆讲解员葛姣说。

两年前,也是清明,一位烈士的后人来到碾庄寻亲,葛姣和同事们想尽办法也没能找到线索。“望着一对头发花白的老人步履蹒跚离去时的背影,我的眼泪也流了下来。”葛姣说,工作已九年,她仍不时被烈士事迹触动。这些年除了本职工作,葛姣还义务帮助烈士后人寻亲,努力让更多亲属心有所归。

在全省范围内开展的“慰烈工程”中,邳州市将散葬于全市24个镇(街道)89个村(居)的3395位烈士遗骸集中迁葬于淮海战役碾庄圩战斗革命烈士陵园,为来寻亲的烈士后人缩小了范围。

3月28日,来自济南的华野8纵烈士郭章庆的亲属在碾庄找到了亲人。一个月前烈士的孙子打电话找到葛姣,他们根据证明文件得知,郭章庆于1948年牺牲在碾庄东部的小王庄(旺庄),但由于战时条件有限,只能就地安葬。葛姣立刻查询了521位有名烈士名单,未果。年逾七旬的老人仍怀着一丝希望,带着儿子和侄子等5人踏上寻亲之路。“老人给我说,父亲牺牲时候自己只有3岁,70年来无时无刻不在想念父亲。”葛姣回忆道。

在碾庄圩战斗纪念馆,烈士家人在葛姣帮助下挨个查询了烈士名单,排除了音似名、不全名等差错可能。葛姣又找到一张战前碾庄圩形势图,与“慰烈工程”迁葬前的记载对照,将烈士遗骸安葬处缩小在一座“六百六十四无名烈士之墓”。这些烈士均牺牲于碾庄圩战斗,包含王庄村安葬的烈士。

抚摸黑色大理石墓碑,郭章庆烈士家人泣不成声,他们向着烈士墓三鞠躬,返乡前还前往王庄村,重走烈士曾经战斗过的田野。

追思和寻找还在继续。记者了解到,当地通过多方协作与技术革新,正让越来越多的烈士得以“回家”。我省启动“为烈士寻亲”专项行动后,邳州作为重点地区,通过协调档案查询、DNA比对、人工智能分析等技术手段,已为2000余名烈士找到亲属;邳州本地的“丹心慰烈”寻亲服务队联合新四军后人、媒体人等,深入乡村走访、查阅史料协助寻亲。不久前,烈士韩寿福经四代人75年的坚持寻找,最终通过网络线索和志愿者协助确认安葬地,亲属得以祭扫烈士墓地。

每年烈士墓前都会摆上战车模型

在泰兴市杨根思烈士陵园中心位置,矗立着一座生动的杨根思塑像。烈士居高临下俯视敌人,左手握拳、右手紧抱炸药包,双眼怒视前方,仿若随时准备消灭来犯之敌。

今年是抗美援朝出国作战75周年,也是特级英雄杨根思牺牲75周年。这个清明,杨根思“三个不相信”的英雄宣言一遍又一遍在塑像广场回响。“从2020年进入陵园从事红色教育工作至今,五年来,不同的音色、不同的面孔传递出的铿锵力量,都会深深感染和激励着我。”泰兴市杨根思烈士陵园接待宣讲科副科长王金光感慨地说。

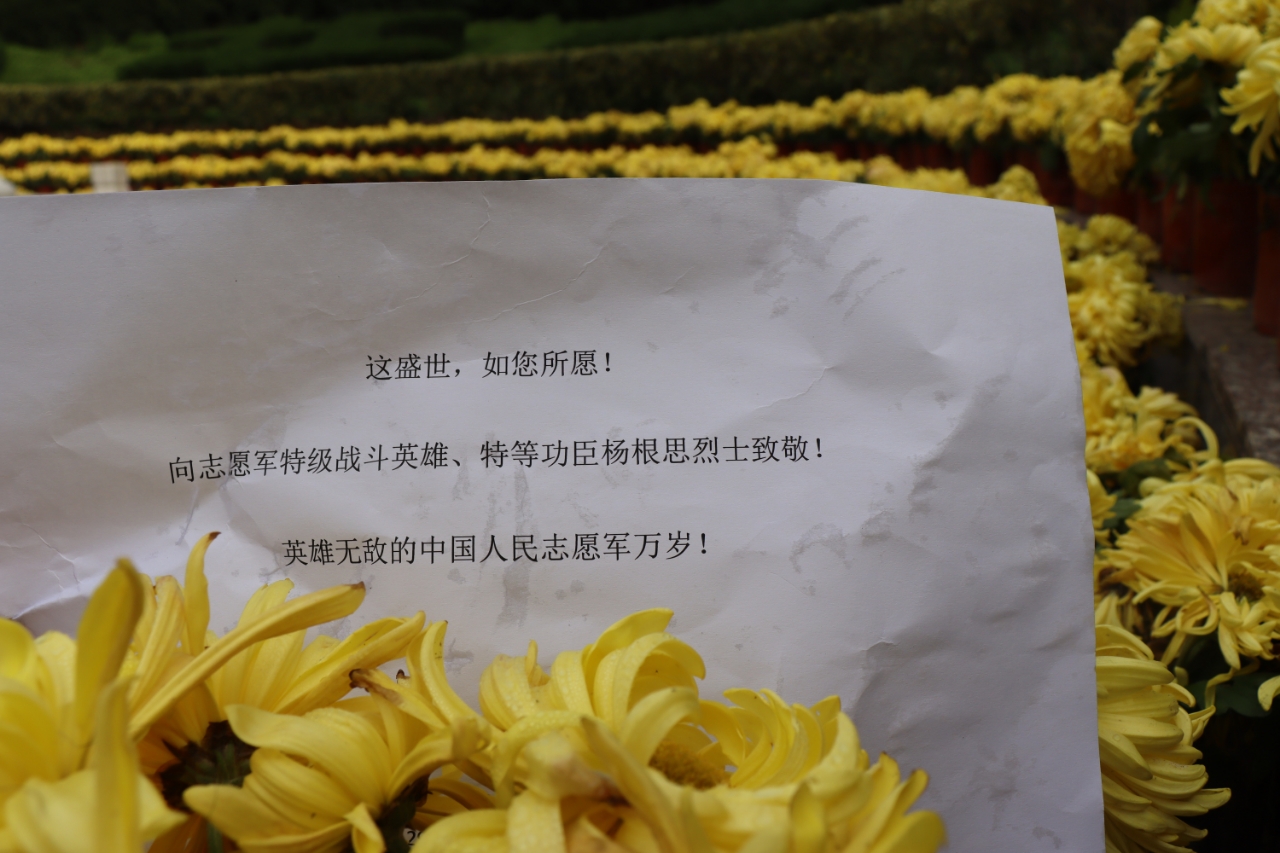

烈士的精神也感染着越来越多的人,留下了许多令人动容的故事。让王金光印象深刻的有这样一件事:2022年11月初,杨根思烈士牺牲72周年前夕,烈士陵园收到了一件来自上海的快递,其中是一辆我军现役步战车的模型,寄件人在留言中写道:“向志愿军特级战斗英雄(特级英雄)、特等功臣杨根思烈士致敬,英雄无敌的中国人民志愿军万岁。”留言中,寄件人还叮嘱陵园工作人员在烈士牺牲纪念日那天,将模型放到烈士衣冠冢前。快递没有留名也没有地址,此后连续三年,烈士牺牲纪念日前夕都会收到这位群众的快递。

对此,王金光充满了好奇和感动。“好奇的是快递人的身份,感动的是寄件人的坚持。我想这不是一件普通的武器模型,这更是一种告慰。”他说,面对美军王牌部队的飞机、大炮、坦克等重武器,英勇的志愿军指战员舍生忘死、勇往直前,靠着“小米加步枪”,以“气多钢少”力克“钢多气少”。如今山河无恙,这是对英雄最好的告慰。

王金光还接待过一个由北京大学、清华大学等著名高校学子组成的祭扫团队。这些优秀的青年学子听得非常认真,讲解结束后一位来自内蒙古的北大女生特意告诉王金光,这次来让她更加明白了“最可爱的人”是为了谁而战。这让王金光深受鼓舞,“要让年轻一辈感受今天幸福的生活来之不易,知道现在和平幸福的生活是革命先辈们在战场上流血牺牲换来的。”

烈士英名命名村庄走上共同富裕道路

沿着丹阳市丹西路向南右拐,是一条叫“杏虎路”的马路。路尽头一幢简朴的红砖二层小楼,是“许杏虎烈士故居”。故居东侧,碧绿色水杉环绕下的许杏虎、朱颖烈士纪念馆庄严肃穆,馆前广场上,“革命烈士永垂不朽”八个大字在白色纪念碑上格外醒目。

清明前夕的3月31日,已是满头白发的河阳学校关工委常务副主任、许杏虎烈士初中班主任许国栋,又带着河阳学校的中小学生们,来回徒步十余公里,缅怀许杏虎、朱颖烈士。许杏虎、朱颖烈士纪念馆讲解员许文静说,每到清明,许国栋都会在这里,向学生们讲述学生许杏虎的英雄事迹。

1999年5月8日,时任光明日报社驻南斯拉夫记者许杏虎、朱颖夫妇在北约轰炸中不幸遇难。当年,丹阳市委、市政府在许杏虎故居西侧建起了两位烈士的纪念馆。2001年,丹阳市委、市政府将许杏虎的故乡高甸村以及周边的五龙村、北陵村三村合一,改名为杏虎村。2022年烈士纪念馆进行修葺,并于2023年5月8日重新对外开放,改造后的纪念馆通过丰富的实物、多媒体声像等展示手段,从“求学寻路”“英雄故去”“长留人间”三大板块展示了许杏虎的成长、生活、工作经历。

“纪念馆广场上两段5级、8级台阶,寓示着5月8日这个特别的日期,提醒前来瞻仰的群众,这一天,不能忘,更不敢忘。”许文静告诉记者,作为爱国主义教育基地,纪念馆每年接待访客约1万人次。今年3月中下旬以来,众多学校和单位组织学生和员工来到纪念馆,向两位为正义与和平事业牺牲的新闻战士敬献鲜花,表达哀思。

最好的纪念是传承,最高的致敬是奋进。许文静告诉记者,她在守护烈士的过程中,也见证了原先的贫困村如何从脱贫摘帽走上共同富裕道路。近年来,杏虎村大力发展现代高效农业,种植水蜜桃、蓝莓等应季鲜果3200亩,并建成了万新西郊蓝莓庄园、隆芳生态园等十余家观光休闲综合体,杏虎村果品专业合作社被两次评为“全国农民专业合作社示范社”。去年,杏虎村集体经济收入达289万元。

“以您之名”,用车轮和脚步丈量平安

时间倏忽而过,转眼已经是为庞帮荣烈士祭扫的第十五个清明。4月1日上午,烈士生前战友、南京市公安局秦淮分局巡特警大队刘开祥驾驶“帮荣号”警车,和大队警辅前往雨花台英模园。擦拭烈士塑像、献上鲜花,刘开祥又一次给年轻民警们讲起庞帮荣的故事。

2010年11月17日,南京市公安局秦淮分局特巡警大队原大队长庞帮荣加班处理一起警情时,面对一辆超速行驶失控的面包车,奋不顾身保护了战友和群众的生命安全,自己却被撞成重伤不幸牺牲。虽然牺牲时年仅34岁,他在刑警岗位14年多里已侦破案件2700多起,抓获犯罪嫌疑人1100多名。

庞帮荣牺牲一个月后,南京警方将其牺牲时所在的特巡警大队武装巡逻车组命名为“帮荣号”车组,刘开祥就是第一任车组组长。“我至今忘不了接过‘帮荣号’牌匾时的感受,沉甸甸的,充满使命感。”刘开祥说,“帮荣”就是要以帮为荣,传承发扬烈士精神。

“帮荣号”的里程表忠实记录着刘开祥和战友们传承精神的实际行动——每年行程近20万公里,近15年里执行武装巡逻任务12万余次、抓获各类违法犯罪嫌疑人2600余人,参与各类重大安保维稳任务700余场次,帮助群众排忧解难9000余人次。

“巡逻不曾停歇,帮荣曾驾驶过的那辆‘帮荣号’早已光荣‘卸任’,到现在车辆已换新3次。”刘开祥说,如今的“帮荣号”更加智能,行车轨迹能实时传输回指挥中心,便于更加快速精准调集力量赶往群众需要的地方,车上装备也更好了。

车已不是当年的车,车组组长也换了四任,但传承从未停下脚步。如今,特巡警大队楼梯口衣冠镜上,悬挂着庞帮荣的照片和他常说的“你把人民放在心中,人民便把你举过头顶”,每周有两名队员去英模园擦拭他的雕像,大队还创办“帮荣课堂”,队里涌现出了从桥上飞身跳水勇救轻生者的许浩、于熊熊烈火中抢出小婴儿的李国民、翻遍十几条巷子为95岁老人找回轮椅的“群众最喜爱的人民警察”吴泽寰等优秀民警。

“‘帮荣精神’就活在我们身边、活在大家心中,他从未走远。”看着一茬茬在“帮荣号”战斗过的年轻民警,都在向烈士英雄看齐,刘开祥也很自豪。“我想,帮荣看到他们,也一定会欣慰的。”

从追“光”到发光,用一生去坚守

4月3日中午,春日暖阳洒在南京玄武湖畔的周光裕雕像身上。“我们又来看您了。”退役军人刘海瑞手执一株洁白的菊花,带领南京市玄武区“追光者”志愿服务团队成员,依次缓步走到雕像前。他郑重将菊花轻轻放在雕像基座前,后退一步,挺直腰板,敬了一个标准的军礼。

2001年,刘海瑞第一次听说了周光裕平凡而伟大的故事。那一年的11月12日傍晚,时年57岁的下岗职工周光裕途经玄武湖和平门附近时,路遇市民遭三名持刀歹徒抢劫。周光裕听到呼救声后,不顾个人安危挺身而出,立即骑自行车追了歹徒。搏斗中,周光裕被连捅数刀,因失血过多,抢救无效,不幸牺牲。刘海瑞找来更多资料,了解这位平民英雄,印象最深的是周光裕生前常说的一句话:“做人要讲良心。”这朴实无华的六个字,激励刘海瑞更加主动地帮助别人。

与周光裕有更深的联系,还要从去年8月的一个深夜说起。刘海瑞途经玄武区兰家庄时,发现一位老人仰面倒地,挣扎着怎么也站不起来。他没有丝毫犹豫,立即停车上前查看,确认老人无大碍后,一路搀扶送其回家。“没想到这样一件小事,还获得了见义勇为专项奖励。”刘海瑞有些惊讶,也深受鼓舞,恰好了解到玄武区见义勇为基金会组建了志愿服务团队,他欣然申请加入。

去年清明前夕,在祭扫周光裕烈士后,玄武区“追光者”见义勇为志愿服务团队正式组建。团队成立的玄武区见义勇为广场,是南京市首个以见义勇为为主题的广场,以周光裕烈士的雕像为核心。

从追“光”到发光,过去大半年,刘海瑞参与公益活动,发动力量到社区为居民服务,一直在为志愿服务奔忙。每次到见义勇为广场参加活动,他都要去周光裕雕像前敬一个军礼。“虽然不像周光裕那样轰轰烈烈,但我会尽力发挥‘一点光带动一片光’的作用,让见义勇为、见义善为、见义智为,不仅成为更多人一瞬间的选择,更要成为一生的坚守。”他说。

新华日报·交汇点记者 张莎沙 胡兰兰 李刚 钱飞 赵晓勇 陈月飞

通讯员 黄兢

摄影 刘须连 刘冬