苏超联赛常规赛最后一轮,“徐老大”徐州队与“水乡劲旅”淮安队迎来正面交锋。对背水一战的淮安队而言,也是冲击前八的最后一役。这个周六,当“徐老大”的坚韧遇上淮安队的柔韧,两座城的故事随绿茵场的拼抢徐徐展开,这也是读懂江苏城市精神的绝佳契机。

“徐老大”:澎湃战斗力源自责任心

从刘邦起兵的草根逆袭,到如今冲刺万亿GDP俱乐部的担当,“徐老大”身上的战斗力从来没有辱没他的称号。

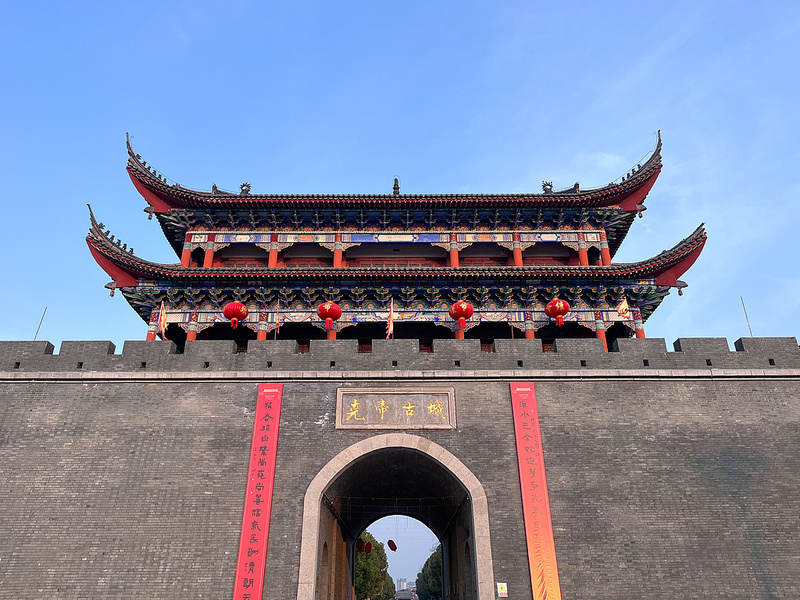

徐州天生富有“老大”的基因。黄淮平原的坦荡地貌适合大兵团作战,“五省通衢”的区位让它成了历代兵家必争之地,暖温带气候避开了严寒瘴气,成了军队驻扎的理想之所。自然禀赋埋下了“被争夺”的种子,而真正让它长出“斗争精神”的,是一代又一代的徐州人。

秦末乱世,泗水亭长刘邦,本是与樊哙、萧何等人在酒馆闲谈的“市井之徒”,没有显赫家世,没有兵权在手,凭着一股“不服输”的劲头,拉起队伍从沛县出发。经历过彭城之战的惨败,却能迅速集结乡邻子弟卷土重来;他善听意见,把萧何的筹谋、张良的计策、樊哙的勇猛拧成一股绳,最终推翻秦朝、击败项羽,开创大汉基业。刘邦的逆袭,是徐州人“在困境中拼闯”的缩影。战火让他们明白,“等靠要”没有出路,唯有主动奋进,才能在乱世中站稳脚跟。

“奋进”从此成了徐州人的精神底色。南朝宋武帝刘裕从彭城起兵,带着徐州子弟北伐中原、“封狼居胥”,哪怕面对强敌也绝不退缩;近代淮海战役中,徐州百姓推着小推车支援前线,冒着炮火也要把物资送往前线。故事里的徐州人,主动扛起责任,这份“自觉”,也正是“徐老大”斗争精神的核心。

如今的徐州,“老大担当”体现在发展中。作为长三角最北翼城市,它主动扛起“北翼门户”的责任,冲刺万亿 GDP 不是为了“独善其身”,而是要带动淮海经济区协同发展:徐工的工程机械支撑本地产业,更辐射到山东的港口、河南的工地;它的交通网络串联起苏鲁豫皖,让长三角的科创资源流向北方,也让北方的农产品对接南方市场。面对资源型城市转型,徐州主动布局新能源、数字经济,从“煤城”向“新兴产业基地”转型——不抢风头,但关键时候能带头;不图虚名,但责任面前敢扛事。这正是“老大”该有的样子。

他们的“斗争精神”,不是好勇斗狠,而是“不服输、敢突破”的奋进。从战火中的王侯崛起,到和平年代的经济突围,徐州的每一步,都是“人”在书写“老大”传奇。

淮安人:融入血脉有容乃大的基因

水的“柔韧”与“包容”,早已融入淮安的人文基因。

淮阴走出的韩信,年少时穷困潦倒,常在城下钓鱼,连温饱都成问题。一位在河边漂洗丝絮的老妇(漂母)每天带饭给韩信吃,一连数十日。韩信感激地说“将来必当重报”,漂母却生气道:“大丈夫不能自食其力,我岂会指望你报答?”这份“不图回报的包容”,恰如淮安的水,默默滋养,不求索取。韩信后来率军出陈仓、定三秦、破魏赵、降燕齐,最终在垓下之战击败项羽,帮助刘邦建立大汉王朝。“韩信点兵,多多益善”,他打仗从不墨守成规,总能根据战场形势灵活调整战术,这与淮安“随水而变”的城市特质不谋而合。

淮安的“水基因”,也是先天的地理馈赠。它地处淮河下游,京杭大运河与淮河在此交汇,加上黄河故道的遗迹,三条水脉交织成天然的“水上十字路口”。这种禀赋,注定了它的“枢纽”地位。明清时,淮安是漕运总督署所在地,有“九省通衢”“天下粮仓”之称。彼时徐州靠铁路连南北,淮安则靠舟楫串起长江与黄河流域,“南船北马”的说法相佐证。

淮安的人文故事里藏着水的“滋养力”。中国古典四大名著中,《西游记》作者吴承恩是淮安人,《水浒传》中宋江起义与淮安水泊相关,《三国演义》里的军事谋略也与韩信的智慧隐隐呼应——水滋养了土地,也滋养了文人的灵感,让淮安成了一座“有故事的城”。

如今的淮安,肩负着“治水”新使命。作为南水北调东线工程的重要节点城市,淮安承担着“输水、蓄水、净水”的重任,清澈的运河水经这里北上,滋养北方大地。作为淮河生态经济带核心城市,淮安治理淮河水质、保护运河生态,让古老的水脉焕发新生。这种“治水精神”,刻进淮安人的骨子里:像水一样“遇强则强”,洪水来时团结筑堤;像水一样“因势利导”,和平年代便利用水脉发展经济。

苏超赛场上的淮安队,透着“水精神”:遇强则强,在对抗中爆发韧性;随势而变,根据对手调整战术;队员配合默契无间。这种“看似温和,实则有力”的特质,也是淮安人“与水共生”的精神写照。

金湖:水韵里的“金屋藏娇”

金湖是这江淮水脉上一颗温润的明珠。

大汉王朝初年,汉景帝的姐姐馆陶公主刘嫖,想把女儿陈阿娇许配给侄子刘彻(后来的汉武帝)。一次宴席上,刘嫖故意问年幼的刘彻:“长大了愿娶阿娇做妻子吗?”刘彻懵懂点头,脱口而出:“若得阿娇,当以金屋贮之。” 这便是“金屋藏娇”的由来。陈阿娇的父亲陈午担任东阳郡守,东阳郡的辖区,便包含如今的金湖一带。从这个角度说,陈阿娇可算作“金湖人”。

刘彻登基后,凭借“金屋藏娇”背后的政治联姻稳固政权,随后开启了南征北战的一生,让“汉”的名号成为一个民族的印记。金湖因一位女子的渊源,与一个王朝的荣光相连,这份历史厚度,让金湖的水韵里多了几分帝王将相的传奇色彩。

历史上的金湖,地处淮河下游,黄河改道夺淮时,这里曾是洪水泛滥的重灾区,“十年九涝”的困境让百姓苦不堪言。直到淮河入江水道建成,将淮河之水通过人工河道引入长江,才彻底解决了金湖的洪灾隐患。如今站在金湖的湖畔,只见水波潋滟、稻田连片。水给了金湖生存的根基,也给了它发展的底气,让当地百姓在水的滋养中过上了“风调雨顺”的日子。

金湖是地处淮安、扬州、南京六合三地交界的小城,像一个“三地宠儿”。承接南京的产业外溢,发展电子信息、高端装备制造等新兴产业;吸收扬州的“崇文”气质,打造水乡文化旅游;融入淮安的“水经济”布局,做强水产养殖与深加工。金湖没有因“小”而受限,反而因“灵活”找到了自己的赛道,活出了“人均富裕、全省靠前”的体面。

金湖人口不多,配套齐全,公园、图书馆、文化场馆一应俱全。面积不大,注重生态,城市绿化率高,河湖岸边成了居民休闲的好去处。不追求“大而全”,只专注“精而优”,像水乡人家精心打理的小院,虽不阔气,处处却透着精致,是“小地方有大格局”的范本。

新华日报·交汇点记者 华诚