从运河码头的撂地卖艺,到国际赛场的惊艳亮相,吴桥杂技走过千年路,每一步都踩着“惊、险、奇、绝、妙”的节拍。这不是孤芳自赏的技艺,而是长在泥土里、活在江湖中的文化。新华日报・交汇点实地探寻吴桥成为“杂技之乡”的密码。

源于苦难:在求生中孕育江湖技艺

“上到九十九,下到刚会走,吴桥耍杂技,人人有一手。”吴桥杂技大世界景区导演小田向新华日报·交汇点记者念出这句在沧州吴桥流传已久的民谣。短短几句,生动勾勒出杂技在当地深厚的群众基础,也道尽吴桥与杂技难以分割的紧密联结。

吴桥杂技的诞生,始于一段苦难岁月。吴桥地处黄河故道下游,地势低洼易遭涝灾,境内又多盐碱地,农作物收成极差。一家老小的生计成了难题,为了活下去,吴桥人不得不走上打把式卖艺的道路。每到冬春农闲时节,他们便以杂技卖艺谋生,将身边的锅碗瓢盆、桌椅等日常工具,与刀枪棍棒等器械转化为表演道具,凭智慧与创造力,发明出“舞飞叉”“蹬大缸”“转碟”“三仙归洞” 等经典杂技节目,在艰难生活中开辟出一条生路。

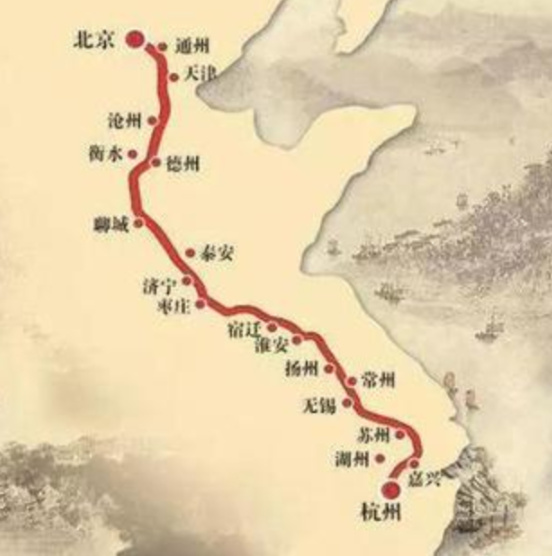

“杂技之乡”的招牌,是吴桥人用隐忍与智慧铸就的,而这一切,又与门前的京杭大运河息息相关。过去,吴桥艺人卖艺多选水路出行——沿京杭大运河,北上可至天津、北京,南下能抵江南,西进可达甘陕,运河成了他们闯荡江湖的“生命线”。

正如锣歌所唱:“小小铜锣圆溜溜,学套把戏江湖走。南京收了南京去,北京收了北京游。南北二京都不收,运河两岸度春秋。”这句锣歌,是艺人们漂泊生活的真实写照,也印证了大运河对吴桥杂技传播的重要意义。

走向广阔:从讨生活到“开枝散叶”

随着漕运日益繁盛,运河流域的各大城市逐渐形成北京天桥、天津“三不管”、南京夫子庙等知名市井文化聚集区。这些地方人流量大、文化氛围浓厚,成了吴桥杂技艺人的“舞台”,几乎每个市井聚集区都能见到吴桥艺人的身影,他们的技艺也在反复表演中愈发精湛。久而久之,江湖上流传开“没有吴桥不成班”的说法,吴桥杂技的名气随之越来越大。

鲜为人知的是,古代的吴桥,最初本是一座实体桥,也是当地庙会的举办地。每逢庙会,吴桥人便借着热闹氛围表演杂技,吸引过往行人驻足观看。久而久之,杂技融入吴桥人的日常生活,成为节庆与市集不可或缺的部分,也让杂技文化在民间扎下深根。

大运河自隋代起便是南北交通动脉,到明清时期,漕运发展至鼎盛,沿河码头与村镇星罗棋布。杂技艺人跟随商船南下北上,逐渐形成“走码头”的卖艺传统,吴桥杂技的影响力也沿运河不断扩大。

清末民初,中外交流日益频繁,一些吴桥杂技艺人开始走出国门,让吴桥杂技在国际舞台上 开枝散叶”。其中,被称为“当代世界杂技马戏之父”的孙福有便是代表, 他20岁出国闯荡,不仅组建了中国第一个马戏团,还发明了中国第一个杂技小盖棚,更创新性地在表演中融入西洋音乐,让中国杂技以更丰富的形式走向世界。他为外籍妻子在家乡吴桥县沟店铺乡孙龙村修建的故居,因独特的欧式风格成为当地别样风景;而他的传奇故事,至今仍被家乡人津津乐道,一遍遍讲给络绎不绝、慕名而来的游客听。

如今,孙福有故居家前的广场,已成为当地孩子练习杂技、展示技艺的天然场地。45岁的庞东升是吴桥名圣杂技马戏团的负责人,每天都会在这里领着孩子们表演传统的高凳柔术。他的母亲也常来现场坐镇观摩 ,这位老人年轻时是知名马术演员,曾在江湖上留下不少佳话。

庞东升自幼跟着父母闯荡江湖,练就一身好技艺;如今人到中年,体型虽不如往日灵活,转型成为杂技师傅,将自己的技艺传授给下一代。

生生不息:传承机制融入血脉

在吴桥,杂技传承往往以家庭为单位,兼具师徒关系,这种模式一直延续至今。家住吴桥县于集镇东街的于金生,便来自一个有着悠久历史的杂技世家 ,到他这一代,已是家族杂技传承的第19代。于金生4岁开始学习杂技,凭借日复一日的刻苦练习,精通柔术、叼花、走钢丝、伞技等多项技艺,最终赢得 “杂技大王” 的美称。他的三个兄弟也个个身怀绝技,一家四口堪称“杂技世家”的典范。

现在于金生打造了一座600 平方米的“杂技小院”成了采风打卡点,里面收藏并展览了他多年来走南闯北时使用过的道具。其中有两件“看家宝贝”尤为特别:一件是铁铸大缸,重达160 斤,既是表演“蹬大缸” 的道具,为方便运输还设计成可拆装样式;另一件是木头拼成的空心木球,外表虽显粗糙,却陪伴于金生走过无数场演出,立下汗马功劳。

广泛而坚实的群众基础,加上完善的人才培养计划,是吴桥杂技长盛不衰的底气所在。沧州市吴桥县委常委、宣传部部长孙健向新华日报·交汇点记者介绍,目前全县有近3万人从事杂技或与杂技相关的产业,从杂技表演、教学,到杂技道具制作、文旅运营,“靠杂技吃饭”已成为许多吴桥家庭的生计模式。

为推动杂技文化传承,吴桥在1985 年创办了全国第一家杂技艺术学校 —— 吴桥杂技艺术学校。这所正式的中等专业艺术学校,后来还被文化部批准为“国际杂技少儿中心”。

建校至今,学校培养的学员在国内外各类杂技大赛中屡获大奖,不仅为全国各省市杂技艺术团体输送大批优秀人才,还为埃塞俄比亚、坦桑尼亚、美国、日本等十多个国家培养了多批杂技留学生,让吴桥成为国际杂技人才培养的重要基地。

此外,吴桥县还大力开展“杂技进校园”工程,目前已在全县127所中小学和幼儿园落地实施。通过将杂技文化融入课堂教学、开设杂技兴趣班、举办校园杂技展演等形式,推动杂技文化与教育深度融合,让全县近3 万名学生有机会学习杂技文化、体验杂技技艺,在潜移默化中传承“杂技之乡”的基因。

新华日报·交汇点记者华诚