在洪泽湖东岸的东双沟镇徐庄社区,98岁的徐加进老人时常骑着电动三轮车,穿梭于万集、仁和的市集之间。集市的热闹与生机,是这位饱经风霜的世纪老人晚年触摸人间烟火、感受生活脉搏的独特方式。然而,熙攘人群中,鲜有人知晓这位笑容平和、精神矍铄的老人,头顶深处至今嵌着一枚战争年代的弹片——那是1947年山东诸城血火之战的残酷馈赠,也是一位老兵用生命镌刻的忠诚勋章。

烽火岁月:从苦难童年到铁血战士

徐加进的童年浸透了苦难。8岁起拾粪种田,稚嫩的肩膀过早扛起家庭重担。12岁那年,父亲惨遭国民党反动派杀害,家逢巨变,陷入绝境。年幼的徐加进不得不带着弟弟流落街头,沿门乞讨。后来,他靠给富户放牛谋生,却时常遭受毒打。身体的伤痛与心中的屈辱,在他心底深深埋下了对旧社会的仇恨火种,也铸就了他坚韧不屈的品格。

1945年1月,黑暗中的火把照亮了他的前路。徐加进就地参加了新四军,成为新四军二师独立旅五团三营九连的一名战士。那身军装,为他迷茫的生命指明了方向,开启了九载铁血峥嵘的军旅生涯。1946年5月,他光荣加入中国共产党,从此将一生交给了党的事业。从通讯班长、副排长到组织干事、区队长、参谋,他在不同岗位上为革命倾注热血,历经盱眙战斗、涟水战役、孟良崮战役、淮海战役、诸城战役等硬仗恶仗,多次与死神擦肩而过,先后荣立二等功两次、三等功一次、四等功两次。

诸城战役,是他戎马生涯中刻骨铭心的一页。1947年7月,作为班长的徐加进带领12名战士向城头敌军发起决死冲锋。城头倾泻的密集弹雨和震耳欲聋的手榴弹爆炸声中,9名年轻的战友接连倒在冲锋路上,鲜血染红了城墙下的土地。“为战友报仇!”悲愤与信念如烈火般在胸膛燃烧,徐加进和幸存战友以无畏的勇气奋勇向前,一举攻克城东门,为后续部队撕开了关键突破口。

就在胜利在望之际,一枚呼啸而来的炮弹碎片击中了他的头部,剧痛袭来,他瞬间陷入昏迷。万幸的是,战友们将他从生死边缘抢了回来。这枚弹片,从此成为他身体的一部分。时至今日,虽表面不显,但触摸之下仍能清晰感知那凹凸不平的印记。每逢阴雨天气,旧伤便会隐隐作痛,这永恒的战争印记,无声诉说着烽火岁月里的舍生忘死,也见证着他对国家和人民的赤诚奉献。

功成身退:从战斗英雄到建设尖兵

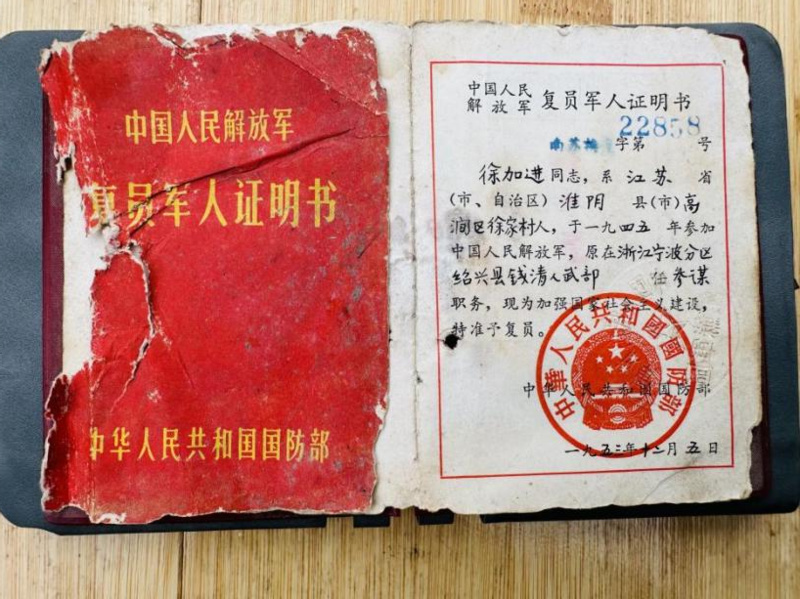

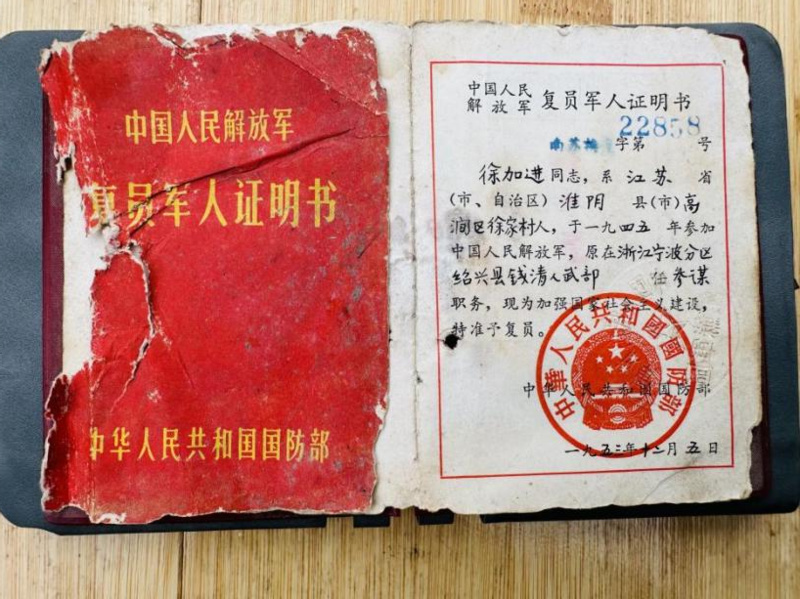

1953年12月5日,时任绍兴县钱清区人武部参谋的徐加进响应国家号召,复员回乡。战功赫赫的英雄没有躺在功劳簿上,他默默收起军功章,扛起锄头,在故乡徐庄的土地上,开始了人生的另一场“攻坚战”。

他先后担任村民小组长、大队民兵营长、村联片党小组长,身份转变,本色不改。提起在农村生活的71载春秋,老人最自豪的,莫过于作为大队干部,带领乡亲们转战于淮沭新河、周桥大塘、蒋坝翻水站、淮河入江水道大堤等重大水利工程建设的火热岁月。

1969年10月,淮河入江水道工程大会战的号角吹响。时任徐庄大队民兵营长的徐加进,带领工友们奔赴工地。“干部干部,先干一步!”这不仅是他的口头禅,更是他躬身践行的铁律。他身先士卒,每天与队员们一同奋战在工地上,从晨曦微露到夜幕低垂。哪里任务最重、困难最大,哪里就有他忙碌的身影。在他的带领下,全队上下拧成一股绳,经过数月日夜鏖战,徐庄大队负责的工段不仅按时完成,更被工程指挥部评为“先进集体”。那段肩挑手扛、热火朝天的艰苦岁月,沉淀为老人晚年讲述最多、眼神最亮的珍贵回忆,那是他用实干在和平年代续写的奉献篇章。

本色如初:沉默坚守中的精神富足

岁月流转,徐加进几十年如一日,始终保持着革命军人的朴素本色和共产党员的初心。他至今居住在上世纪八九十年代建造的普通农村砖瓦房里。

屋内没有豪华装修,没有高档家具,却有一本本堆积如山的书籍。读书学习,是老人最大的精神享受。“这些书籍都是我的精神财富。一拿起书浑身来劲,学习让人充满乐趣。”提起书本,老人眼中便闪烁着求知的光芒。这份对知识的渴求,映照出他远超物质丰盈的精神世界和豁达的生命智慧。

令人惊叹的是,这位近百岁的老人依然眼不花、耳不聋,身体硬朗,生活完全自理。闲不住的他,骑上电动三轮车赶集串乡,在喧闹的叫卖声与淳朴的欢笑声中,感受着生活的真实温度,传递着不竭的生命热望。

徐加进育有四女一儿,子女们传承了他勤劳朴实的家风,都以务农为生。如今,这个大家庭已是四世同堂,拥有孙子孙女、重孙重孙女共12人,温馨和睦。在家庭教育中,老人常用最朴实的话语为晚辈们指引人生方向:“做人做事要自力更生,穿衣吃饭不要与人攀比,更不能占别人便宜,踏实过日子才最实在。”这平凡的家训,正是他一生坚守的价值观的缩影。

岁月染白了双鬓,却丝毫未能磨灭徐加进心中如磐石般坚定的信仰。当被问及此生最无悔的选择时,98岁的老人目光炯炯,语气铿锵:“加入中国共产党是我这辈子最正确、最光荣的选择。只要我活着一天,我就永远听党话、跟党走!”(璩军)