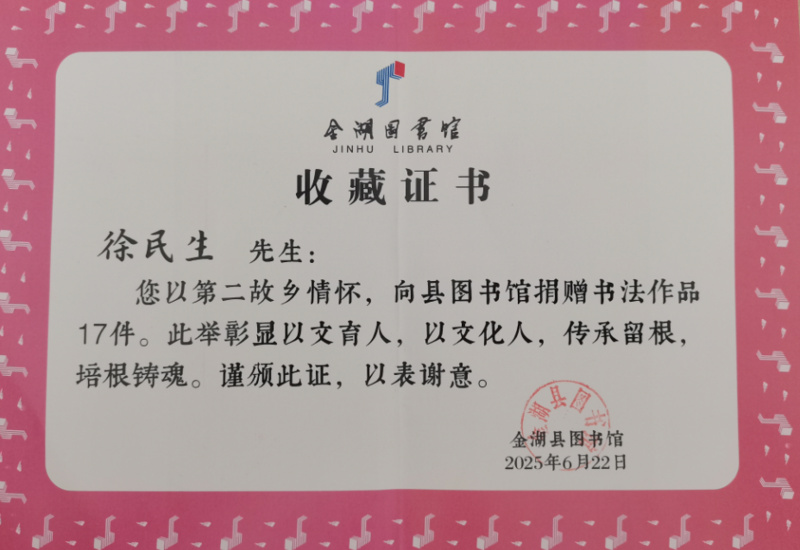

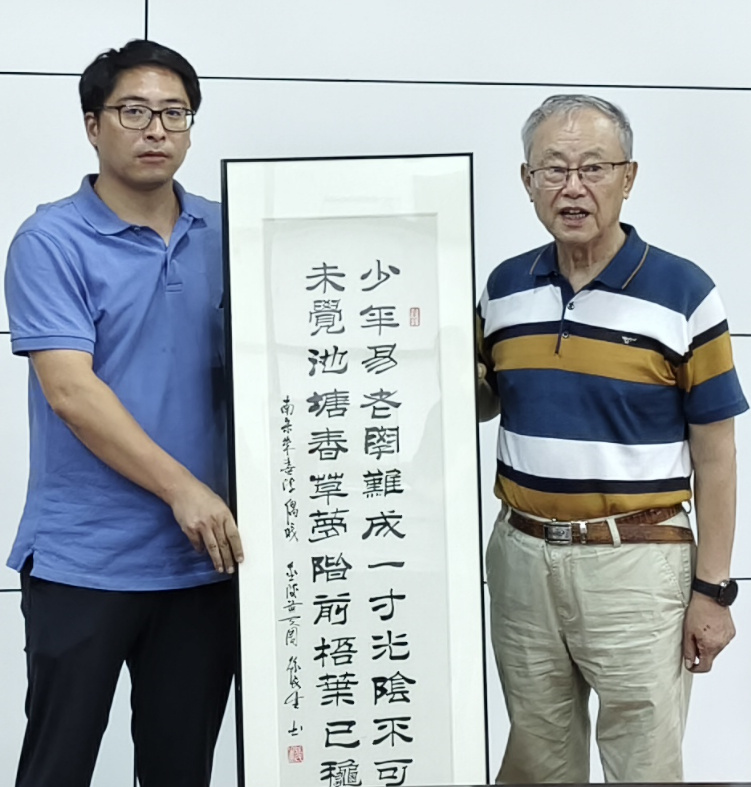

新华日报 ·交汇点讯 (记者华诚)一纸墨香,半生乡情。7月11日的金湖县图书馆,空气中弥漫着宣纸与墨汁的独特芬芳。这场特殊的捐赠仪式上,主角是74岁的徐民生——他不是金湖人,却带着比金湖人更炽热的眷恋,将17幅精心创作的书法力作送回了魂牵梦绕的“第二故乡”。

“17 岁,还是个‘细伢子’,响应号召就来了金湖。”徐民生操着一口流利的金湖腔,眼角的皱纹里盛着星光,仿佛一开口就穿越回半个多世纪前。从“两浦铁中”的青涩少年,在黎城公社顺河大队衡庄生产队扎根,22 年的青春岁月让这片土地成了他生命中最深的烙印。“这里不是出生地,却是养育我的地方,给了我一切。”他抬手比画着,指尖划过空气的弧度,恰似当年在田埂上丈量土地的模样。

这份深情,早已化作一次次无声的回馈。金湖县图书馆里那套37册的《李鸿章全集》,是他多年前捐赠的厚礼。“一庹长呢!”他张开双臂丈量着,仿佛那距离不是书架的长度,而是他与金湖血脉相连的刻度。黎城镇、塔集镇的知青馆里,也珍藏着他的墨宝,字里行间都是对那段插队岁月的回望。

此次捐赠的17幅作品,凝聚着他的一腔心血。褪去省政府研究室退休公务员、江苏省书法家协会会员,江苏省硬笔书法家协会名誉理事的头衔,徐民生最自在的身份,是“与笔墨为伴的书写者”。

退休后,接送孙辈之余,案头的笔墨纸砚成了他“与社会对话最舒适的姿态”。这些作品笔力遒劲如老松扎根,韵味悠长似金湖流水,既有登上国家级期刊的荣光,也有被江苏省档案局收藏的厚重,其中部分更是与江苏省文馆馆长、著名书法家赵彦国南京联展的原迹,分量不言而喻。

熟悉他的人都知道,“徐老大”的细心是刻在骨子里的。“他不轻易送人作品,要送就一定是精品。”“他的作品装裱得一丝不苟,甚至连悬挂用的挂钩、固定图钉都一一备齐,像给远方的亲人捎去贴心的物件”。这份周到,源自他对金湖亲人般的挂念——当年在衡庄生产队,张家笆斗上的名号、李家粪桶上的记号、赵家扁担上的名字,都是他一笔一画写就的情意,乡亲们那句“南京娃字好”的夸赞,至今还暖在心头。

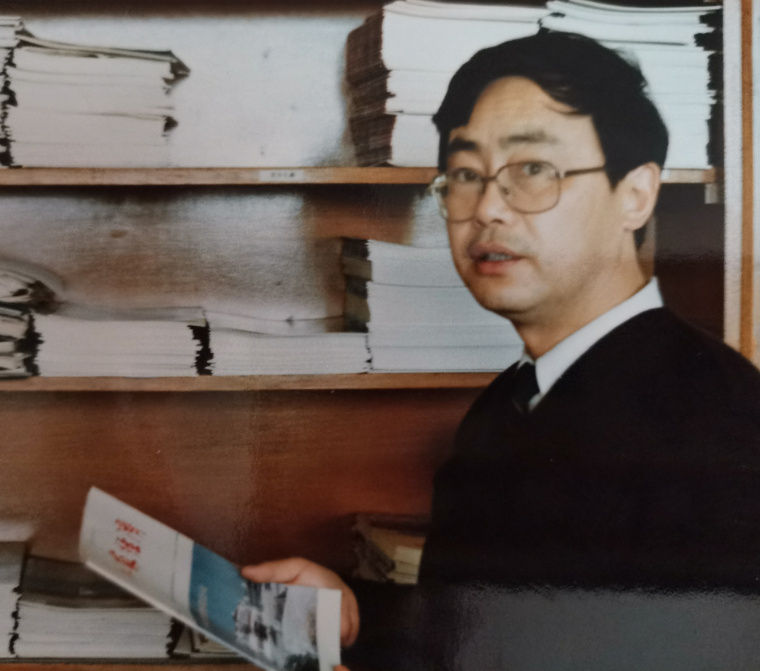

1972 年进工厂时,他的字已是厂里的“活招牌”。墙报、黑板报由他执笔,后来他遇上了“伯乐”,省美术大师柯明当时下放在金湖县文化馆,开办了一个美术班,徐民生正赶上了,他的实用书写迈向艺术殿堂,不久他的作品被送至江苏省美术馆展出……

再后来在金湖县委组织部工作,手写的《干部花名册》、调至省政府后手工版的《工作证》成了机关里的“艺术品”。“写字是前进的桨,读书是进步的梯”,这句他常挂在嘴边的话,道尽了笔墨与人生的羁绊。

1990 年调回南京后,徐民生的家成了金湖知青的“驿站”。他耗时一年半整理出900多人的通讯录,让散落在各地的“金湖娃”重聚;荷花节时组织的“返乡行”,让老知青们在县委书记的敬酒中热泪盈眶,唱起《知青之歌》。

2020年南京市金湖商会成立,他以名誉会长的身份搭建平台,编辑在宁金湖人通讯录、建微信群,把南京的金湖力量拧成一股绳。就连1998年听说建金湖大桥,他都匿名寄去捐款,“就想让第二故乡过得更好”。

“不做一哥,只做大哥。”这句处世哲学,让他走到哪儿都带着热乎气。捐赠仪式上,他突然冒出的一句金湖土话,逗得满堂大笑。那一刻,没人在意他是南京来的老知青,只当是邻家那位牵挂着家乡的老爷子。

当金湖县委宣传部副部长冯必武称赞他 “用青春浇灌热土,用文化滋养心灵”时,徐民生正低头轻抚着刚捐赠的作品。墨香在指间流转,像极了他与金湖的缘分——半个多世纪前,17岁的少年用脚步丈量这片土地;如今,74岁的他以笔墨回馈这片深情。这17幅作品,是他写给第二故乡的家书,每一笔都是思念,每一划都是眷恋。他的17幅作品将出现在金湖县文广旅游局、融媒体中心、数据局、档案馆、图书馆、金文中心、吕良镇和前锋镇等单位。

这段跨越半世纪的情缘仍在延续。就像他笔下的线条,刚劲里藏着温柔,质朴中透着绵长,在金湖的岁月长卷上,写下不褪色的桑梓佳话。