中国江苏网8月25日常州讯 四十年,在人类历史的长河中只是短暂的一瞬,但对个体生命来说却是极其重要的一段。人生百年,充其量不满三个“四十年”,但其中真正能决定人生的恐怕只有一个“四十年”。一个人,如何对待属于自己的四十年,大有讲究,也颇有异同。对芸芸众生而言,浑浑噩噩的四十年转瞬即逝,一般很少会给世人留下值得记取的美好回忆;对一个创业者而言,忙碌充实的四十年历历在目,注定会给社会留下不少值得回味的精彩片段。

在我所接触的师长之中,常州工学院的莫彭龄先生就是一位善于创造“四十年”奇迹、谱写“四十年”辉煌的能人和贤者。令我庆幸的是,莫老师人生崛起的四十年也是伴我成长的四十年。正是在这四十年中,我与莫老师度过了一段值得铭记的人生旅程:从素不相识到相知甚深,从萍水相逢到唇齿相依。回首莫老师献身高等教育、倾心成语文化的四十年,我止不住浮想联翩、感怀无限。

教学篇:高明的师者

1982年9月,我在经历了惨痛的高考失利之后,终于迈进了之前想也不敢想的号称“东方最美丽的校园”的南京师范大学,并荣幸地被赫赫有名的中文系录取。实话说,我那一年高考的语文成绩并不理想。面对全新的大学课堂,面对一众起点远高于自己的同窗,我惴惴不安、一筹莫展,心中不免焦虑起来。

至今仍清晰记得,我大学生涯的第一课是“现代汉语”。首位开课教师便是风度翩翩、口若悬河的叶祥苓副教授,跟在他身边的助教则是看上去毫不起眼的莫彭龄老师。实话说,叶先生的课汪洋恣肆、天马行空,在大开眼界的同时,也往往令尚未完全摆脱应试教学的大一新生一头雾水,并由此产生了一些畏难心理。好在有莫老师的课后辅导和作业评改,我当时才勉强啃下了现代汉语这门课,算是平稳地实现了由中学学习到大学学习的过渡。

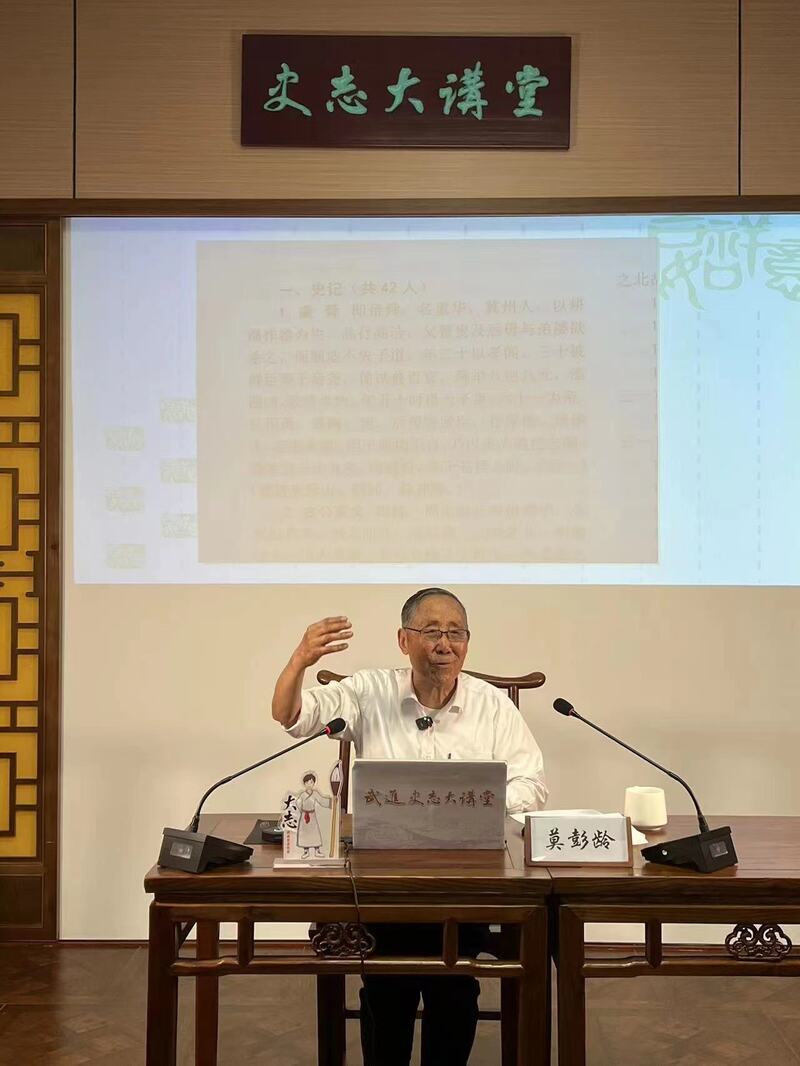

到了第二学期,莫老师开始正式走上讲台,独立执教“现代汉语”之语法部分。就教学难度而言,语法远超语音、词汇、文字。但莫老师凭借严密的逻辑、清晰的思路和生动的讲述,一次次化解了我们心中的疑惑,让枯燥乏味的语法课从此变得趣味盎然起来。莫老师的课之所以广受欢迎、备受好评,离不开他深入的钻研和无穷的投入。从他当年自制的这份教学手册(下图)中,我们不难窥测他的敬业之心。高超的教学水平和突出的教学成效使他很快在诸多青年教师中脱颖而出,不久即荣获南京师范大学优秀教学奖。据他本人透露,正是凭借这一殊荣,他被常州工学院作为有突出贡献的人才成功引进,从此步入了一个新的平台。

在莫老师的引领下,我开始渐入佳境,慢慢地喜欢上了语言学,陆续选修了叶祥苓、朱林清、张芷等先生开设的专业课,最终立志走上了语言研究之路。据我了解,本班先后有五六位同学考取了语言学专业的研究生,这应该与莫老师当年的启迪之功密不可分。

除了上课,莫老师还经常主动深入学生宿舍,与同学们促膝谈心,了解大家的学习动态,化解大家的学习困惑。就我所知,除了班主任和辅导员,普通任课教师很少有这么做的。正因如此,莫老师与我班同学建立起了深厚的师生情谊,很多同学至今念念不忘。2016年,我们宿舍同学相约前往常州探望莫老师,共同庆祝他的七十华诞。

科研篇:睿智的学者

对一位大学教师而言,仅凭教学之功显然是不够的,还必须拥有较强的科研能力。莫老师是“老三届”出身,进入大学时已过而立之年,要在学术上闯出一片天下,谈何容易?不得不说,莫老师当年除了搞好教学,在学术上也是蛮拼的,留校不久即有多篇论文问世,其中与刘丹青合著的《三大类实词句法功能的统计分析》曾在国内引起较大的反响,至今仍被人称道。

不过,对一位根底不深、半路出家的中年学者而言,要想在学术上实现超越,光靠跟进他人很难有出头之日,必须另辟蹊径,开垦出一块属于自己的学术领地。应该说,在踏入大学学术殿堂的那一刻起,莫老师就一直在努力寻找这块新领地,并因此而被困扰多年。受吴金华先生一堂古汉语课的启发,莫老师灵光乍现,发现成语不仅是语言教学的有力抓手,更是传统文化的重要载体,具有广阔的研究空间。从此,他凝心聚力,走上了漫漫的成语探究之路,从成语教学到成语文化,一发而不可收,至今已走过了整整四十年的历程。四十年来,成语研究从学术附庸到蔚为大国,莫老师可谓用心良苦、厥功至伟。概括起来,莫老师至少有三大建树:

第一,积极倡导“成语文化”。《成语文化论》是莫老师在成语文化研究方面的集大成之作,其中的“成语四论(精华论、化石论、全息论、资源论)”堪称全书的点睛之笔,已得到了学界的广泛认同。可以说,莫老师以一人之力成功实现了成语研究的战略转型,即由本体研究为主转为跨界研究为主。

第二,着力策划新型成语辞书。成语中蕴含着极为丰富的文化信息和百科知识,但一直被学界所忽略。莫老师洞悉已有各类成语辞书的不足,组织编写了国内第一部百科类成语词典——《成语百科知识辞典》并交由江苏教育出版社出版。此后,他又先后联手商务印书馆和上海辞书出版社,组织编写了《成语密码》和《成语知识词典》,一时在全国激起了较大的反响。《成语密码(第1季)》作为百科类普及精品,于2016年被推荐为“全国优秀社会科学普及作品”。

第三,大力推动成语文旅项目。成语既是语汇精品,又是文化地标,理应在国家文化旅游建设中占有一席之地。莫老师察时代之新风、发人文之先声,多年前就呼吁编制《江苏成语地图》。在他的率先垂范下,该书的编撰工作正紧锣密鼓地进行当中,可望于2026年正式问世。

事业篇:非凡的干家

在我心目中,莫老师不仅是一名高明的师者和睿智的学者,更是一位豪情满怀、壮志凌云的事业狂和实干家。几乎从涉足成语的那一刻起,他就有了一个宏大的发展规划,一心想打造一个成语事业的王国。为此,他竭尽全力,多方奔走,一步一个脚印,终于将小成语做成了大文章。其中值得夸耀的大事有以下三件:

一是创建江苏省中华成语研究会。成语研究若要长盛不衰,必须要有一批年富力强的志同道合者,必须有一个坚强有力的运营团队。在莫老师的精心筹备下,常州市成语研究会于2009年率先成立。以此为契机,莫老师不断攻城略地、开疆拓土,又于2012年发起成立了江苏省中华成语研究会。十多年来,在莫老师的组织领导下,省研究会的工作蒸蒸日上、欣欣向荣,先后被评为全国社科联先进社团组织、江苏省哲学社会科学模范学术社团、江苏省社科联特色发展社会组织。作为功勋卓著的首任会长,莫老师也理所当然地荣获了“全国优秀社会科学普及名家”称号。

需要说明的是,莫老师还一心想推动建立全国性的成语研究会,并做了不少铺垫工作。只是因主客观条件所限,至今壮志未酬。

二是担纲设计《中华成语博览馆展陈方案》。得益于莫老师良好的学术声誉和巨大的学术影响,江苏省中华成语研究会成立不久即在全国声名远扬。2013年,香港《文汇报》相关负责人士慕名找到莫老师,委托他担纲《中华成语博览馆展陈方案》的设计工作。在他的组织协调下,经过一年多的不懈努力,由江苏省中华成语研究会骨干组成的专家团队圆满完成了设计任务,所编制的展陈方案也顺利通过了中国社科院专家小组的论证并大受好评。尽管这个方案最后没有落地,但培养了人才、扩大了人脉、积累了经验,为后来江苏省奔牛中学“成语文化研习中心”的科学规划与顺利落成奠定了坚实的基础。

三是筹办“中华成语文化论坛”。为了更好地弘扬和传播中华成语文化,将成语文化研究引向深入,莫老师又不遗余力地发起“中华成语文化论坛”。该论坛立足江苏、辐射全国,每两年召开一次,迄今已成功举办了七届,在海内外形成了较大的品牌效应,近年来更是被江苏省社科联列为特色主题活动项目,屡次获得主管部门的资助。今年,学会将携手山西省社科院语言研究所共同举办第八届论坛,以此来壮大声势、扩大影响。

人生在世,当有所立。《左传·襄公二十四年》提出过“人生三不朽”的著名命题:“太上有立德,其次有立言,其次有立功,虽久不废,此之谓不朽。”对照此标准,莫老师完全称得上是“三立”完人。他之所以能成为人生赢家,关键在于他始终怀有一颗矢志不渝弘扬和传播中华成语文化的初心。正是秉承这份初心,他锚定目标,绝无旁骛,坚持成语文化研究四十年,不仅个人取得了令人瞩目的不朽业绩,也为后学指明了一条光明的人生历练之路。