珍藏!南京长江大桥与这份报纸跨越半个世纪的“握手”

八十载,笔耕不辍;八十载,初心不改。再过一个月,1938年1月11日创刊的新华日报就将迎来80岁的生日。今起,新华日报社以全媒体融合报道的方式推出“新华日报创刊80周年特别报道”。生动展示“新华故事”,见证社会变化、时代变迁。

“中国有世上最长和最高的桥,

但是它们都比不上南京长江大桥。”

1968年

这座双层大桥一经亮相

就被誉为具有开创性的突破

作为长江上第一座由中国自行设计和建造的双层式铁路、公路两用桥梁,南京长江大桥在中国桥梁史乃至世界桥梁史上具有重要意义,堪称“国家骄傲”。

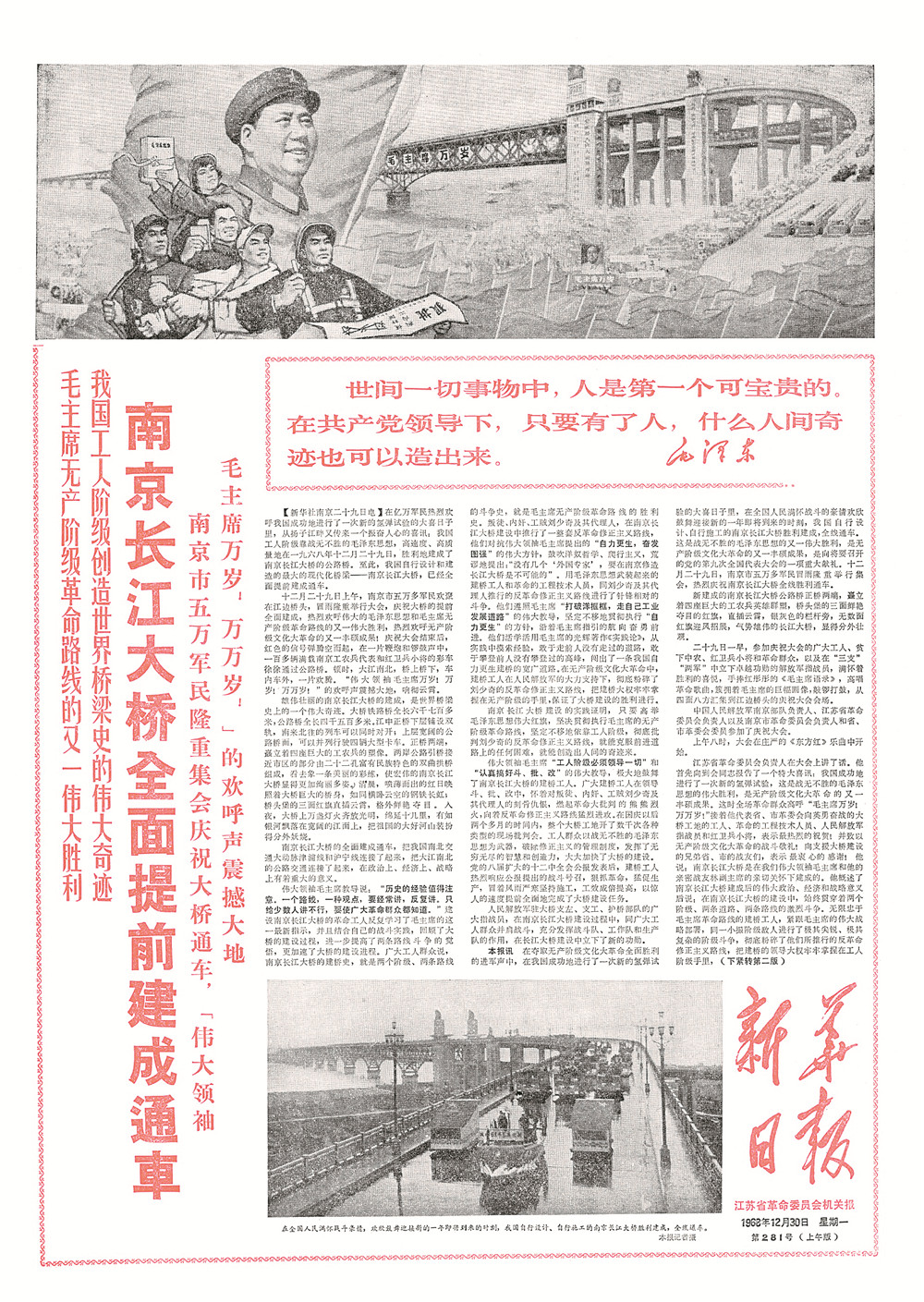

1968年,南京长江大桥通车庆典现场

“一桥飞架南北,天堑变通途。”

当时,一份具有悠久历史的报纸,

对这一重大历史事件

作了浓墨重彩的整版报道

这份报纸,

就是毛泽东三次题写报头的

《新华日报》

49年来,

尽管过江通道越建越多,

但南京长江大桥每个重要节点性事件发生时,

都有新华日报记者持镜拍摄、秉笔记录的身影。

一张张黑白与彩色的照片,

见证着江苏交通事业腾飞的足迹,

浓缩着时代前进的步伐。

它们

讲述的不光是南京长江大桥的故事,

更是精彩的中国故事!

建设与施工

建成通车

大修

看这些图片远远不够!

还有哪些幕后故事?

别着急,小编特别请到了两位

“大桥老人”

他们在49年后的今天

来了一次历史相会

大桥工程师vs大桥摄影师

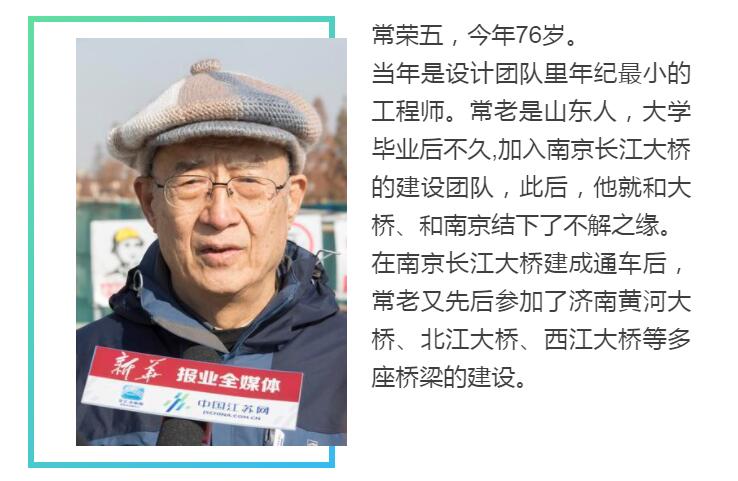

照片左边这位是参与南京长江大桥设计的工程师常荣五

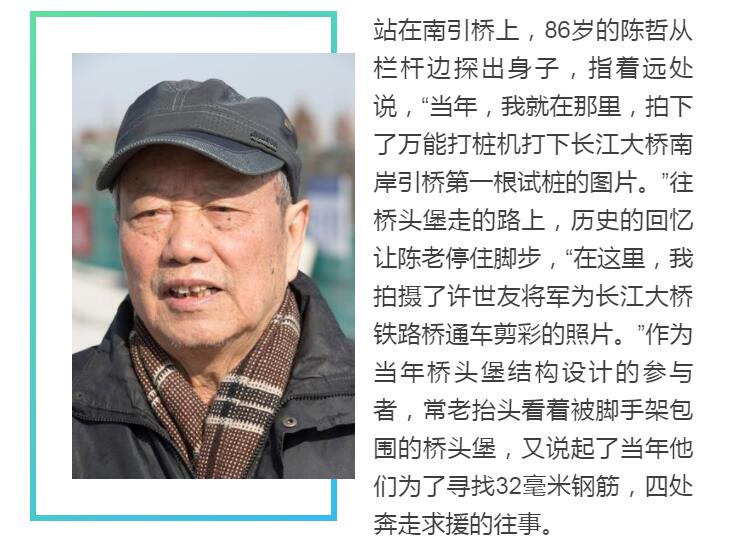

而右边这位,则是新华日报老摄影记者陈哲

1968年,

两人都在南京长江大桥通车庆典现场,

但他们却素不相识。

如今

两双手,紧紧地握在一起。

常老说:

陈老说:

明年底,

焕然一新的南京长江大桥就将

如约回归!

两位“大桥老人”约好了,

他们将再来大桥,共话大桥情。

如果说摄影记者用新闻图片

定格了大桥的经典瞬间,

文字记者则用一篇篇文字

记录了大桥的岁月成长。

在《新华日报》,王强、宋金萍、叶小力、刘玉琴、杭春燕、陈家根、吕妍等文字记者薪火相传,历任交通记者对南京长江大桥都有抹不去的深情、说不尽的厚谊。

原来大桥还有这些故事:

你知道

大桥接受“体检”的说法是谁先提出来的吗?

面前,

一张泛黄的剪报,

1989年10月,

新华日报《南京长江大桥首次接受大规模“体检”》一稿,

让离开交通条口17年的宋金萍陷入回忆。

大桥接受‘体检’的说法,就是她第一个提出来的。

“在我们看来,大桥不是冰冷的钢铁建筑,

而是有感情、有血有肉的人。”

“我能想到最浪漫的事,

就是和你一起慢慢变老……”

提起大桥,上世纪八九十年代跑了12年交通条口的宋金萍有说不完的故事,“我们这一代人,对南京长江大桥有着特殊的情感。当年父亲送我来南京上大学,特意在大桥上拍了一张合影。大学有摄影课,我们就经常穿着‘最好的衣服’,结伴去大桥上留影,定格青春的美好。”

在宋金萍负责交通报道期间,江阴长江大桥、南京第二长江大桥、沪宁高速、禄口机场等重点工程相继建成,她称得上是江苏立体化交通大发展的亲历者。回顾这段岁月,她很是感慨,“虽然后来长江上相继修了很多过江通道。但南京长江大桥的伟岸身姿,一直留存在我的心底。永远是那样清晰和自豪。”

从宋金萍手上接过接力棒的刘玉琴,

又跑了10年的交通报道。

她印象最深的,

还是1998年和同事一起采写的

《南京长江大桥,你究竟怎么啦?》

她回忆说,“作为国人的骄傲,大桥当时却存在着‘桥上,路面坑洼如同搓衣板;桥下,又脏又乱让人心痛’的尴尬。当时作这篇报道,就是因为看到大桥出了问题,心里急、心里痛,对待大桥的感情,就像亲人一样,希望她好。”

小时候做过《新华日报》报童的王强,

1951年进入新华日报工作。

如今已是81岁的老人,

他至今记得冒着大雪

到南京长江大桥维修现场采访的经历。

“跑了一辈子交通,对大桥的感情一句话说不清。当年,苏南苏北经常跑,交通不便是最大的痛苦,等个轮渡就要大半天。自从有了大桥,不仅交通便利了,江苏的发展更是一日千里,让人感慨。”

跑了5年交通报道的吕妍,

忘不了的则是这些大桥故事

“来南京上大学之前,南京长江大桥一直是儿时课本里的回忆。2012年开始跑交通,一次次地写大桥,直到去年写大桥的封闭维修,真是让人百感交集。”短暂的别离,是为了更好的归来。对吕妍来说,她忘不了,揣着藿香正气水和人丹,冒着酷暑施工的大桥维修工;她忘不了,春节期间,坚守岗位的铁路桥铁轨护工。

这样的故事,还有很多

……

“曾经沧海千层浪,

敢架江河万里桥。”

从南京长江大桥开始,

一条条跨江的“飞虹”

见证着祖国的日益强大,

这一座座过江通道凝聚在一起,

就是“中国力量”的最佳代言。

江水无言,大桥有情;

岁月无痕,长桥留迹。

一座座大桥在改变经济版图的同时,

更成为一个

区域“深度融入全球经济”的“连通器”,

并深层次影响着区域经济发展方式,

成为向内融合发展的“加速器”。

来看这些江苏成绩:

近年来,江苏抢抓交通建设“黄金期”,过江通道的规划和建设大踏步前进。今年9月,我省新一轮过江通道建设全面启动。当前,我省已有14条过江通道和3条在建跨江通道。根据最新规划,未来三年内,江苏将力争再开工建设10条过江通道,全面提升跨江融合发展的基础设施支撑能力。

一座座大桥留下的,

不仅是引为自豪的“天堑变通途”,

也是岁月的写照和时代的缩影,

更凝聚着国人的荣光与梦想。

这一切,

都被《新华日报》忠实地记录了下来。

未来,记录仍将继续。

新华报业全媒体记者 李睿哲 董 晨 朱威/文 陈哲 王广林 蒋文超/摄 视觉江苏网供图