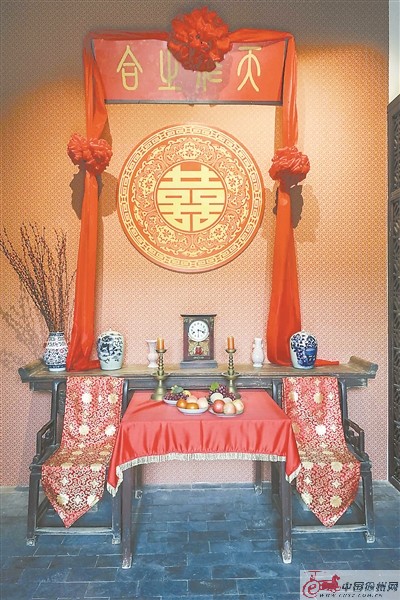

余家大院三老爷房布置成传统婚房

戏马台

户部山历史文化街区航拍图(资料图)

积善堂内景

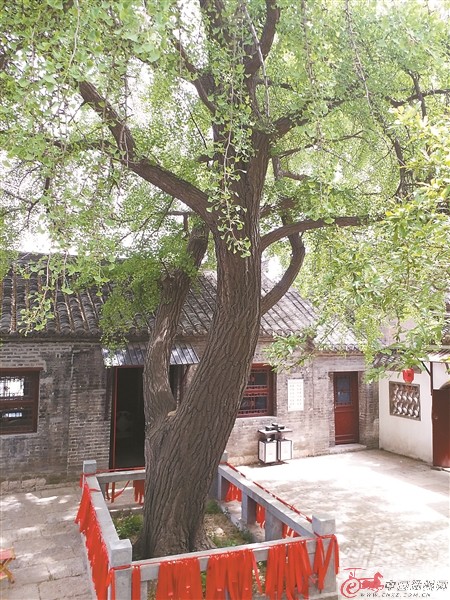

几百年的古银杏树

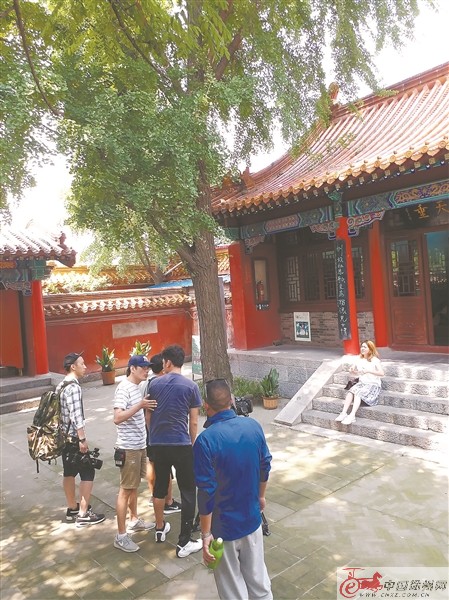

吉尔吉斯斯坦姑娘录制节目介绍戏马台

传统婚俗展示

中国江苏网6月16日讯 “朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”在咱们徐州也有这么一处古色古香的巷弄,它就蜿蜒于户部山古民居周围,一块块溜光的青石,投射出户部山的悠久历史,一块块痕迹沧桑的砖瓦,挡不住深宅大院里的厚重文化。如今这片新晋4A级景区正吸引着越来越多游客的目光。

戏马台上探寻西楚遗风

“戏马台前秋雁飞,管弦歌舞更旌旗。”辛弃疾《鹧鸪天》中的戏马台,就是我们徐州户部山上的戏马台,它是徐州现存最早的古迹之一,和苏州园林、南京六朝石刻并列为江苏三宝。项羽定都彭城后,于城南南山上构筑崇台,以观戏马,故名戏马台。经山门,照壁上有“拔山盖世”的篆刻大字。雄风殿后壁上嵌有一组“西楚春秋”的壁画,再现了项羽英勇悲壮的一生。

据史料记载,宋武帝刘裕曾于农历9月9日登临戏马台,以诗酒庆重阳,从此重阳节登戏马台赋诗怀古成了历代文人骚客的风雅之举,如白居易、韩愈、文天祥、方孝孺、归有光、陈师道等,留下许多脍炙人口的诗文佳句。戏马台北侧的曲廊如今已成为碑廊,里面嵌着吟咏戏马台的诗词石刻50余幅,多出于古今名家之手。而追胜轩里则记载了和徐州有关的文人墨客。

戏马台里风云阁闻名遐迩,阁内有一2米多高的碑石,上书“戏马台”三个字,笔峰苍劲,此乃明代徐州兵备右参政柳城莫与齐所书。而在风云阁不远处,笔力遒劲的“南山”二字刻于石碑上,这南山就是户部山最早的名称。

自古成王败寇,可对于项羽,历史却从来不以成败论英雄。戏马台一处石阶上,一位金发碧眼的姑娘正对着摄像机镜头讲述自己游览戏马台的心得,对西楚霸王的景仰之情,对楚汉文化的喜爱。在她节目录制结束后,记者对她进行了简短的采访,她说,她来自吉尔吉斯斯坦,在中国已经3年了,这次跟随上海电视台的节目摄制组,第一次来到徐州参观了戏马台和户部山,对徐州厚重的历史文化非常喜欢,她希望能把这么好的文化推广给更多的人。项羽以其光明磊落的一生赢得了世人的尊重。

积善堂前见证漕运文化变迁

户部山一名从何而来呢?据市文史研究学者考证,户部山因其地理位置在徐州古城之南,故原本叫南山。明代徐州位于黄河岸边,又设置国家四大粮仓之一的广运仓。此时的黄河已经是作为大运河的漕运之道,徐州也旋即成为南京与北京之间大运河的重要中枢,大运河来往公私商船只频繁,为了收税,在徐州奎山设立户部分司。

明代天启四年(1624),黄河在奎山决口,驻在奎山的户部分司迁移到高耸的南山,在南坡依山而建户部分司公署,南山由此也改称为户部山。清中期户部分司迁走,但户部山一名流传至今,徐州地方富户,为避免水灾水患和家族发展,纷纷上户部山寻觅一处安身之所,于是有了“穷北关,富南关,有钱人住户部山”一说。

在户部山古民居中,余家大院是最能体现户部山的由来,是徐州漕运文化变迁的一种见证。据徐州市户部山(回龙窝)历史文化街区管理中心文化旅游部部长解勇介绍,余家大院曾是户部分司的旧址,积善堂更有官署的痕迹。这是因为,当年户部分司迁出户部山,但公署却为当时富户购置,并作为民宅使用。后来到了清乾隆年间,安徽歙县茶业商人余家购得户部山上的房产,于是便有了今日的余家大院。

由户部分司的官府公署改建而来的整个余家大院以中路院为轴心,左右平铺展开,每路院都以三进为进深,在平面布局上可谓“九宫格”。中院大厅是积善堂,原为户部大堂,是徐州仅存带有靠山架的厅堂,堂前的踏步也比别院民宅阔大,较为壮观。它见证着徐州交通要道的地位,记录着漕运文化的变迁。

五大院内再现彭城建筑文化

据了解,2000年,户部山古民居景区设立徐州民俗博物馆,由全国重点文物保护单位余家大院、翟家大院、郑家大院、刘家大院和市级文物保护单位权谨牌坊五个明清时期古院落组成,占地9000余平方米,共有房屋260余间。在景区里,不仅能欣赏到明清古建筑之美,家居之美,还能了解当时户部山一带显赫之家的生活品位与审美理想追求。

在徐州民俗博物馆内,规整划一的四合院,曲折秀美的民居,中性美的屋脊,因山势而造的鸳鸯楼,“外生里熟”的建筑工艺,装饰精美的垂花门等都体现出徐州建筑美学的古拙、实用。

在余家大院,余家后人捐赠了十多件祖传的老式家具,真实复原了当年余家生活的情景,再现了户部山商贾富贵人家的生活品位、家具工艺,而长条案上摆放的花瓶、插瓶、古钟、镜子等物品,既是当时人们生活的实用器具,又有着平安、平静的寓意和期盼。大院里仍种着以前主人们喜爱的石榴、银杏等树种,其中郑家大院的古银杏,已有五百年的历史,绿叶满枝,结满银杏果,几乎覆盖了整个院落,让游人身处其中,感受多子多福、福荫子孙之好预兆。

行走在户部山古民居中,不时会遇到三五好友相携旅游的外地客,他们对于这么一处明清建筑群落,大多赞叹不已。一对来自马来西亚的情侣告诉记者,他们是第一次和中国的亲朋好友一起来徐州,路过这片古民居,深深被它们的古朴气质所吸引,于是就入园参观,感觉非常棒。

文脉地上曾经商贾翘企云集

从明嘉靖年间开始,户部山上屡建昌盛文教之类的设施,到清代更是走出了状元李蟠、翰林崔焘等多位才子。崔旗杆、状元府、魁星阁、耸翠山房等都见证着户部山是文脉之地,士林文台。

民国之际,徐州南门外市井绵延,户部山周围的马市街非常繁荣,比与之相邻的筢子街、道平路、三民街且胜一筹,宝号老店林立,深宅大院相连,实为商贾翘企之善地。据我市文史学者介绍,黄河改道后,原河道淤沙无法行船,徐州的漕运主要靠奎河,粮食进入我市都要经户部山附近的奎河码头,一些居住在户部山上的人便在码头附近进行粮食交易,之后,粮行林立、饭庄、客栈等配套设施也渐次兴建,形成了丰储街的繁荣景象。

说到户部山的商业,就不能不提建于1931年的老盐店,这处虽是旧时盐业专营的管理机构,但在户部山南坡设发售处,俗称老盐店。凡购盐者不论整批零售,均需到此交易,老盐店遂成为当时徐州地区的食盐交易中心。老盐店历史上为前店后衙的格局,前部分售盐储盐、后部为管理机构,原有库房二处,房屋百余间,是徐州近代盐政文化的见证。

此外,因改建而消失的“徐万顺”、“李同茂酱园店”等徐州商业老字号仍是徐州老人们对户部山商贾文化的记忆。

非遗馆里民俗文化让户部山“活”起来

5月29日,端午节前一天,一向寂静的古民居里热闹起来。郑家大院的古银杏下包起了粽子,余家戏园子里唱起了大戏,翟家大院做起了香包秀,这栋古建筑群里又再次充满了欢声笑语。

每到过年、端午、中秋等各种传统节庆日,徐州古民居景区就会举办地方传统大戏展演、国学讲座暨经典诵读,非遗传承人现场展示传承,闹元宵、包粽子等民俗风情展示活动,一年一度的徐州年俗文化节,更成为徐州民俗文化的盛会,让人们感受浓浓的年味。

2013年,户部山古民居景区经市政府批准增挂“徐州市非物质文化遗产馆”牌子,余家大院的部分房间和崔家大院做了民俗展厅,泥塑、面塑、剪纸、香包、钩织、扎染等多种我市民间手艺作品都在此展陈,最近,古民居内还向非遗传承人免费提供场地,供其现场制作手工艺作品和销售。“非遗传承人”、民间手工艺人及其作品的进驻,让“非遗”不再是高不可攀的名词,而是游人可以DIY的一项娱乐活动。

徐州面塑艺术家朱月香把自己工作室搬进了古民居内,在这里她制作、销售、展示自己的作品,还可以教游客制作面塑或泥塑作品。据她说,前两天,那位来自吉尔吉斯斯坦的女生就跟着她学习了面塑的制作。

在古色古香的崔家巷里,经常会遇到身着汉服、旗袍、五四时期学生装的女性在此留影。更有准新人们身着中式传统结婚礼服,在此拍摄结婚照,希冀爱情天长地久。为了让更多的人了解传统婚嫁仪礼,户部山古民居景区把余家大院三老爷房布置成传统婚房,每到节庆时,这里还会举行传统中式婚礼秀、抛绣球等传统婚庆民俗展示,让人们不但知道传统婚庆的流程,还能领悟到每道流程对新人们美好生活的祝福。

有人说,户部山是一部书,它荟萃了文化名家、大家,比如批评《金瓶梅》的张竹坡、徐州唯一状元李蟠、清道光年间翰林崔焘、清末民初著名山水画家李兰等人;有人说,户部山是一杯陈酿,它积淀了多元文化,比如西楚霸王的戏马台、刘裕的宋王寺、苏轼的《步月》诗、明清户部分司的三进院落、还有“徐州大家”留下的深宅大院;有人说,户部山是一部活的记忆,它是我们徐州文化的“根”,将来必将让我们彭城文化发扬光大。