4月23日是世界读书日。一年读多少本书算多?打开社交平台读书博主的主页,他们的阅读速度或许会让你惊讶。两日一更,书目不重样,在“读博”圈中只能算中等水平。这些数以万计的读书博主活跃在各个平台,他们树立“人设”,带入“种草”文化,靠敏锐的“网感”捕捉流量,并以互联网思维影响着人们的阅读方式。

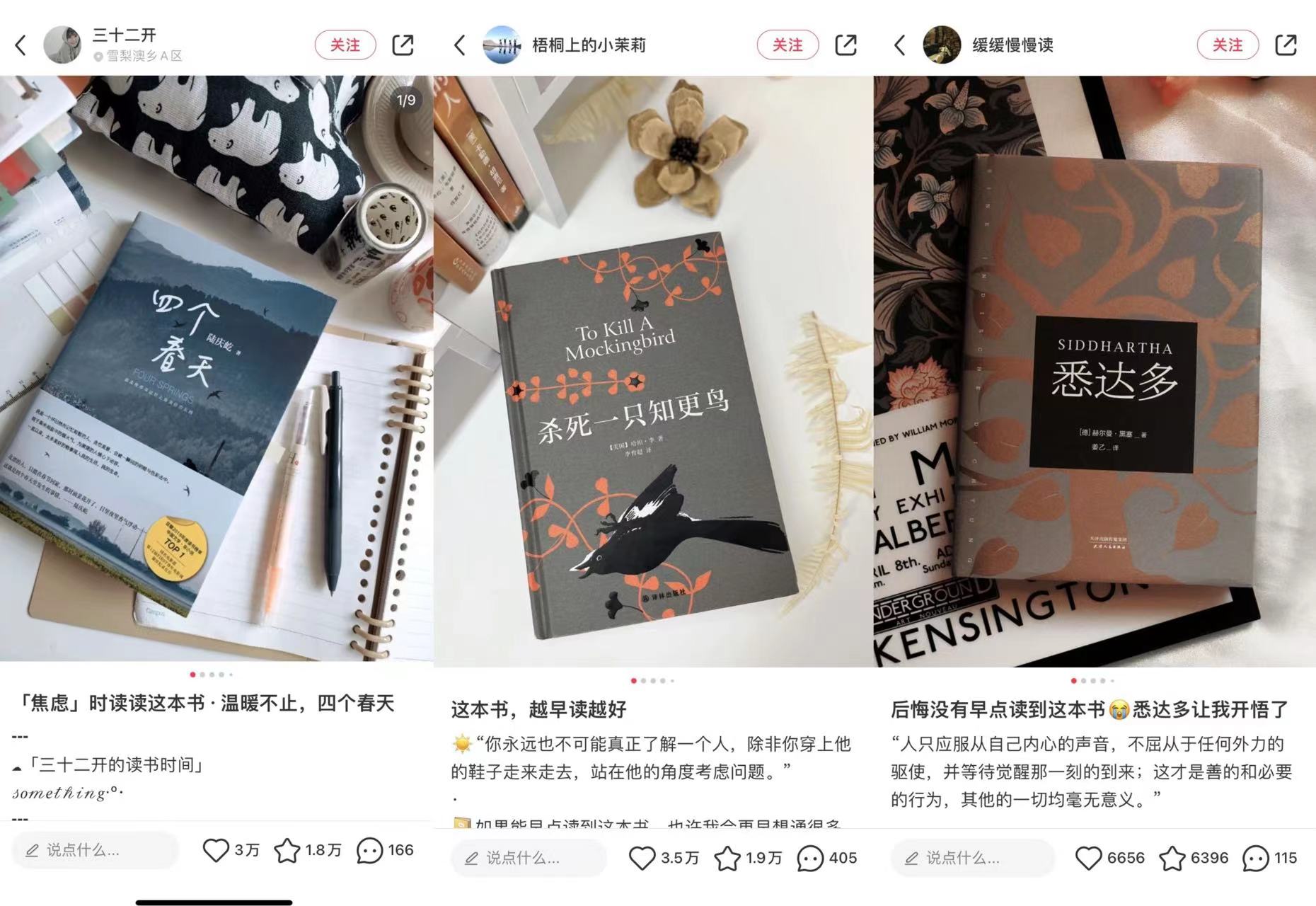

不同于以文学评论、输出观点为主的传统书评人,读书博主分享书籍概要,以荐书为主要目的。对他们来说,“美图+文案”是荐书标配。拍摄充满氛围感的书封照片,搭配读后感和金句摘抄,再标上“网感”十足的标题,是博主们打造“流量密码”的基本公式。

“关注他们就像是一种暗示,提醒自己要多读书,如果刷动态的时候看到感兴趣的,我会马上去买同款书。”前不久,万嘉铭注意到一位和自己阅读口味相似的博主,就关注起来,以期待“偶遇”读书的机会,“我工作忙,很少主动读书,但如果有人时不时分享自己的读书动态,我就会来兴趣,也去看一看。”

当读书博主开始接受大众审视,部分博主颇高的更新频率遭到质疑。“高产的博主一天一本,他们真有那么多时间来看书吗?”读者陆青对“套路化”产出的博主感到不解,“有次刷到读书博主推荐的书正好我在看,等读完再回头看他发的文案,发现其实就是出版社的宣传文案和一些摘抄,然后我就再没看过博主推荐了。”

这种“快餐式”的荐书方式令陆青反感。“读书需要细嚼慢咽,我更想看到博主们阅读后和粉丝分享真实感受,谈谈自己的思考,而不是千篇一律的‘量产’型文案。”

不仅如此,就连读书博主本身,也在形成一股潮流。“实现纸质书自由”“把读过的书都变成钱”……不少读书博主在收获一定量粉丝后,以亲身经历劝说成为博主的好处。他们强调自己经常收到出版社赠书,再也不用自费购书,不仅能靠商品橱窗卖书获得提成,还能推销以读书博主必备课为噱头的“阅读课”“写作课”“账户运营课”等网络课程。

推荐什么书由合作的出版社决定,带什么“货”由广告主调配,营销行为让博主荐书的目的不再纯粹,读者却渴望留住良性的阅读讨论空间。不少人认为,阅读在互联网环境下被“美言”和“美颜”稀释地愈加肤浅,和本该深层思考的调性相悖。

“引导人们静下心来阅读是件好事,虽然其中有哗众取宠之辈,影响了整个生态的良性发展,但我们不能去苛求完美,要相信用户的审读和选择能力。”在南京师范大学新闻与传播学院教授高山冰看来,出版社这样的广告主依靠读书博主创造契合用户的新消费场景,是数字经济时代的典型特征,也是其转型发展的必然选择,这无可避免。

“对读书博主来说,形式和内容难以平衡的问题比较突出。追求形式美,吸引用户眼球,无可厚非,但关键还是在于内容的把控。他们应当提升自身的阅读素养,发挥优质内容的滋养功效,另一方面也要研究平台、研究用户,平衡好‘流量’和‘质量’的关系。”高山冰说。

新江苏·中国江苏网记者 童棹凡