2019年8月1日,酷热!

这一天,陈雯的“抗战”,已经打了120天。

这一天,她被医院告知,这场未知输赢的战役,她取得了阶段性胜利,可以暂时出院了。

2018年10月15日,陈雯发出了淋巴癌确诊后的第一条微信朋友圈:“抗战第一天,加油,为家人,为自己,为朋友,为了关心我的每一个人,加油加油!”

那一天,离她和家人围坐一桌赏月的戊戌中秋,只过去了20天。

那一天,这个26岁的姑娘,一下子品尝到了人生过山车的滋味。

重疾突如其来的绝望、两个家庭不离不弃的期待、“轻松筹”爱心奔涌的感恩、“另一半”不期而遇的幸福、手术后种种未知的焦虑……9个多月来,“看尽人间花与雪”的陈雯,在一次次品尝酸甜苦辣之后,也经历了人生最重要的一次成长。

养父的12小时

“她是我女儿,送到哪里去”

这几个月来,清晨5点半,陈正金的身影总会准时出现在去往菜场的路上。

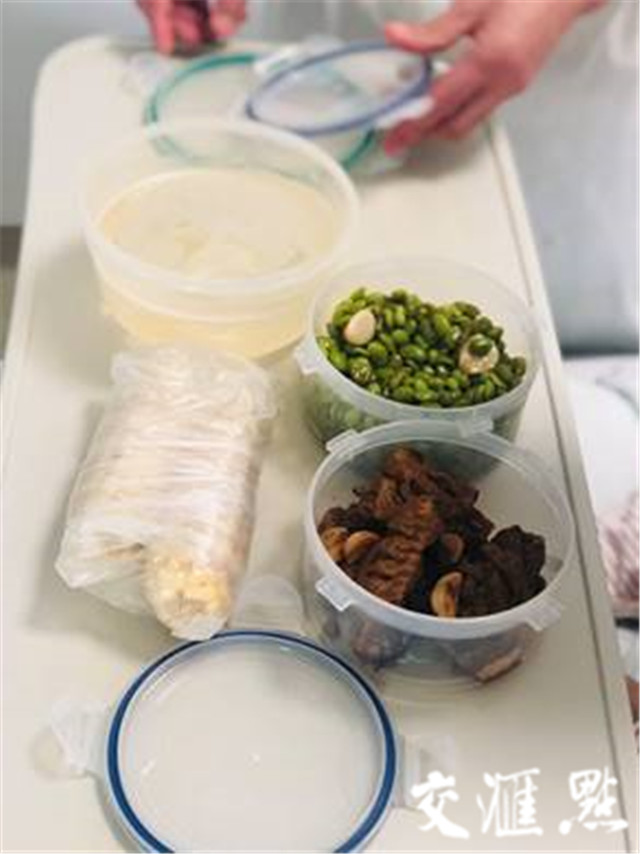

盛夏的南京,难耐的暑气,裹挟着起伏的蝉鸣,他汗流浃背,几乎是一路小跑,用最快的速度完成从买菜、洗菜到烹饪、打包等一系列流程,为20公里外的女儿准备一天的食物,虽然很多时候因为放化疗的副作用,女儿甚至一口都吃不下。

陈雯不止一次劝说养父,不要起这么早去市场买菜,晚上回去时在超市买点就行,但都被陈正金一口拒绝。他愿意相信,女儿每吃下一口他做的食物,离最后的胜利就会更进一步。

8点,龙华路地铁站,陈正金很快融入早高峰的人流中。这段路程的两头,是两个病情相似,需要照料的家人。2014年,陈雯的养母患上了骨髓增生异常综合征,这是一种无法治愈的血液病,只能依靠输血来维持生命。

妻子的患病让陈正金心力交瘁,如今,养女的病情来势汹汹,陈正金却没有时间去控诉命运的不公。除了刚刚参加工作的儿子,他是这个家最大的支撑,他像一个不敢停下的陀螺。陈雯的病确诊后,为了照顾女儿,陈正金只能辞去地铁保洁员的工作,一个月2000多元的工资也落了空。

“以前来回公交转地铁10块钱就差不多了,现在单趟就要9块钱。”陈正金不得不对眼前所有的支出“斤斤计较”。

上世纪90年代初,结婚多年未有生育的陈正金夫妇,在亲戚的张罗帮忙下收养了刚出生一周的陈雯。不久之后,这个幸福的三口之家惊喜添丁,有了“好”的幸福。此后,夫妻俩并没因此而忽略陈雯,反而格外重视她的感受,一家人和和睦睦,幸福美满。

上午10点,陈正金来到医院,他娴熟地换上无菌服,戴上口罩,蹑手蹑脚地走进病房。能和女儿聊聊家常已是父女俩最难得的亲子时光,有时候化疗药物的并发症,会让陈雯翻来覆去无法安睡,她无力地蜷缩在床上或是不停干呕,陈正金只能默默站在一旁,只敢在女儿不注意的时候,偷偷抓过身去,抹一把泪。

陈正金把一袋新鲜采摘的菜秧挂在病床边,取出早晨刚熬好的骨头汤,小心翼翼地热好端到女儿面前,鸡翅、毛豆,玉米,这些都是陈雯的“专属营养套餐”,为了省时省钱,陈正金自己每天就在医院里打一些便宜的饭菜对付着吃。

中午照顾陈雯吃完午饭后,陈正金有时候会靠在走廊的墙壁上发一会儿呆,病房里只有一张椅子,他常常一站就是一天,累了,就在走廊里走走,晚上回到家,脚都是肿的。

有人曾经问他,陈雯生病后,有没有想过把她送回到亲生父母身边去,“她是我女儿,送到哪里去?”这个问题让陈正金觉得匪夷所思。

下午5点半,陈正金叮嘱了女儿几句,和女儿同病房的病友打了一声招呼,便拎着饭盒慢慢消失在医院的走廊尽头。

一边拍打着僵直的腰背,一边固执地挺起肩膀,那一刻,谁也不知道陈正金的心里在想什么。

生母的10平方米

“真的后悔当初让别人把她抱走”

血液科病房里总是安静得让人发慌,被病魔百般折磨的病人最多的状态就是休息,以此默默对抗着不让意志被瓦解。家人能做的,常常也只是陪伴。

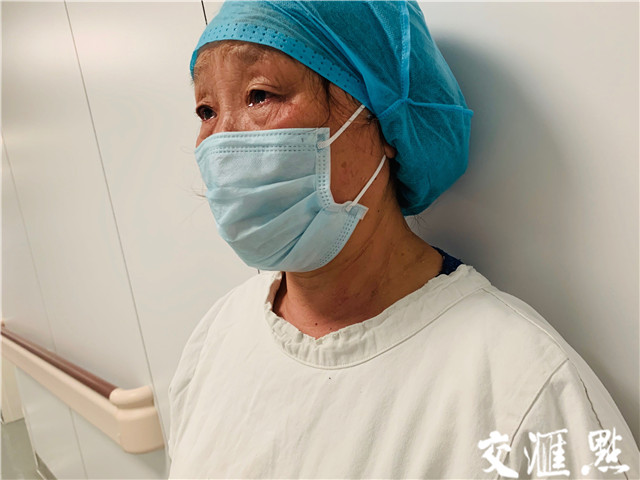

在这10平方米的空间里,王红兰(化名)已经陪女儿“抗战”了三个月,几乎寸步不离。外人很容易看出,王红兰格外用力,她希望用每一天的付出,弥补过去26年的失去。但同样能看出的是,亲生母女之间难以跨越的“客气”。

“当时家里负担重,我们接连生了四个女儿,实在养不了了,就送走了两个。”陈雯被抱走的最初几年,王红兰和陈家还保持着一定频率的联系,但是陈雯10岁之后,王红兰就再也没有见过女儿。“他们搬家了,我也不好意思再打电话过去。”王红兰无法准确表达出“尴尬”这个词,她只说有一次她打电话过去,幼小的陈雯一听到她的声音就把电话挂断了,她便没有勇气再去打扰这一家人的生活,从此逐渐失去了所有的联系。

她不知道的是,因为这段身世,陈雯被周遭的孩子孤立了很多年。

而这一头,母亲对女儿思念又懊悔的心情,让王红兰这些年也只能一个人默默去消化,她不敢奢望有一天能和女儿相认甚至促膝长谈。如今,愿望倒是实现了,但却是以如此残忍的方式,她宁愿这是个梦。

“去年底陈家给我打了一个电话,说了陈雯的事,当时我和她爸爸根本不敢相信。”陈雯的病需要进行骨髓移植,如果在骨髓库中想要找到合适的骨髓配型,几率非常低,但如果是亲生父母或者兄弟姐妹,那么配型成功的几率能达到四分之一,甚至二分之一。

“我们当时就决定,家里谁能配型成功就谁捐。”后来,陈雯的亲生父亲配型成功,不顾年迈给女儿捐献了骨髓,王红兰则一己承担了在医院陪护照顾女儿的责任。

王红兰终日守在病房,生母每日的辛劳,陈雯看在眼里,但对于26年前的遗弃,她显然不能完全释怀,一天下来母女俩几乎没有任何交流。这个瘦削的老人穿着宽大的无菌服,终日戴着口罩,佝偻着一个人静坐在角落里,她不会用手机也几乎不出病房,除了下楼打饭,这10平方米的空间就是她生活的全部区域。

“我不识字,也怕走丢了给人家添麻烦。”

无法预计这场陪伴女儿对抗病魔的战斗需要多久,王红兰拒绝了医院一晚上10块钱的铺位,她买了一张简易折叠床,每天晚上在最靠近女儿的地方闭一会儿眼。

“真的后悔当初让别人把她抱走。”背着女儿,王红兰才敢小心释放一下情绪,她熬得通红的双眼噙满了泪水。

她始终记得,前两天,极少和她说话的女儿竟然主动问她:“那个男生怎么样”,那一刻,母亲王红兰的心里欢喜而知足。

男友的9个月

“爱情,谁说得清楚”

陈雯口中的“那个男生”叫张涵(化名),他就像是突然降临人间的天使,来到了陈雯的生活里。去年十月,他们第一次见面就是在陈雯的病房里,陈雯的闺蜜来探病,后面还跟着一个朋友,就是张涵。此前,缘于闺蜜“介绍对象”的玩笑,两人就在微信上有过交流。但在确诊之后,陈雯便再没有任何心情去想别的事,张涵却出人意料认定了她。

一面之缘,一个健康人选择了和一个重疾病患走在一起,在许多人眼里有些不可思议,关于初衷张涵不愿意谈论太多,“爱情,谁说得清楚。”

如果说父母的悉心照料把陈雯一点点从绝中拉了出来,张涵则是她如今生活里一抹难得的亮色。

今年4月,陈雯完成骨髓移植之后在移植仓里待了一个多月,通常干细胞移植的患者因为在骨髓抑制期间,体内白细胞数目接近于0,抵抗力极差,因此必须在层流病房(俗称“移植仓”)这样的无菌环境中生活到骨髓恢复,以减少被感染的可能。那段时间,张涵几乎每天都来看她,无法靠近,就打开微信语音,隔着厚厚的玻璃窗唱歌鼓励她,他的声音成了陈雯最大的慰藉。

“每一次,都在徘徊孤单中坚强;每一次,就算很受伤也不闪泪光……”张涵唱的《隐形的翅膀》,在他和陈雯之间,牵出了一条隐形的红线。

跟陈雯同岁的张涵是一个非典型理工男,大学学的是计算机,却一直有一个当老师的梦想,如今在一家出国留学培训机构担任咨询师,多少让他觉得“跟自己的理想不太远”。这个90后男生不善言辞,喜欢像张学友、张国荣那个年代的歌手,擅长厨艺的他会在工作不忙的时候下厨给陈雯做上几道开胃小菜,也会毫无顾忌地把陈雯剩下的饭菜全部吃掉。

病中的陈雯给不了张涵太多的回应,两人更是无法像普通的青年男女那样恋爱,张涵的不离不弃让所有人觉得“不易”。不管是陈雯刚结束一段疗程的治疗,虚弱得无力开口,还是被病痛反复折磨的她情绪起伏、崩溃大哭,张涵都在一旁默默陪伴,耐心开解,显露出和他年龄极不相称的成熟与责任感。

这份感情,就像是老天送给陈雯劫后的一件礼物。有一次,陈雯心情不好,嚷着要分手,而张涵却一脸严肃地和她讨论起将来结婚要选哪一天,让她破涕为笑。

怎会没有压力,但没有人看到过他卸去男友身份后自我调节的另一张面孔。

关于未来,是张涵不想面对却又无法回避的话题,让这个一直笑称自己从小心态就好,还有点英雄主义情结的男生忍不住红了眼眶,“明天脆弱的就像一面镜子,不愿去想、去打破。我只想和她过好每一个今天,一步步走下去。”

陈雯的26岁

“命运挥一挥他的手,轻而易举地将我送进了深渊”

去年11月,陈雯把自己的遭遇公布在了“轻松筹”上,不到24小时,这个国内免费大病筹款平台就为她募集到了骨髓移植需要的50万元费用,13275个人一起为她点亮生存的希望,像是一个奇迹。

“命运挥一挥他的手,轻而易举地将我送进了深渊”,这个26岁的姑娘经历了人生的“至暗时刻”,但也得到了世间的无限温情。

陈雯大学毕业考上了南京六城区的教师编,笑起来眼睛弯弯的她如愿成了一名幼儿园老师,但陈雯一度想放弃这个别人求之不得的机会。“主要还是想考浦口的教师编,这样可以离家近一点,方便照顾我妈,但是那年浦口的考试比主城区的晚了一个多月。”

虽然身世周折,但在成长过程中得到了无微不至的爱与关怀,陈雯一直暗自铆劲,希望用自己的努力去回馈养父母。四年里,她努力工作,省吃俭用给母亲治病,尤其是刚毕业那会儿,每个月到手的工资只有两千多,除了留下200块钱当交通费,懂事的陈雯把所有的钱都存起来交给家人。

“是周一到周五上班,节假日和周末就去快餐店打工。”有一次下班错过了最后一班地铁,她就在河西中央公园的长凳上坐了一夜,第二天又搭最早的地铁回学校上班。陈雯笑着说她第一次在夏夜和这么多蚊虫独处。

母亲的病有所好转,一家四口其乐融融,再多的辛苦陈雯都不觉苦,然而一切对未来的美好憧憬都在拿到那一纸诊断书时戛然而止,陈雯怎么也想不明白自己只是去医院检查咳嗽的原因,怎么会等来淋巴癌的确诊。不熬夜也不撸串,被朋友们笑称“养生达人”的她平日里生活规律到自己都吃惊,重疾的降临却根本让人无法回过神来。

治疗的日子痛苦而漫长,呕吐、掉发、浮肿、失眠、疼痛……陈雯几近想要放弃,高昂的治疗费让这个本就不宽裕的家庭更加捉襟见肘,积蓄迅速消耗,更何况陈雯和养母两个人的治疗费依然是个未知数。虽然陈雯完成了骨髓移植,但是并不能完全保证康复,后期不排除还有复发、排异或是感染的情况出现,再加上接下来用以饮食、康复、环境卫生问题的费用,仍然会是个天文数字。

今年2月,国家癌症中心公布的中国恶性肿瘤流行情况分析报告显示,随着恶性肿瘤发病数持续上升,我国每年所需的相关医疗花费超过2200亿元。此前也有媒体报道,近八成家庭难以承受患癌带来的经济负担,很多只能无奈选择中途放弃治疗。

在遭受生理病痛的同时,陈雯还在承受心理层面的煎熬。

年迈的养父母,到了颐享天年之际却还在为了自己而操劳,让她无数次责怪自己不争气。

原本已是“路人”的亲生父母,如今突然以如此“温情”的方式闯入自己的生活,让她不知该如何面对。

而对于男友的温柔付出,陈雯的心情同样矛盾,不愿意他为自己背负更多,毕竟对于未来,每一步都充满变数。

尽管不一样的成长经历,让陈雯从小就比同龄人成熟。但面对这一个个关乎命运的选择,她似乎也失去了抉择的勇气。

陈雯微信朋友圈的背景图来自宫崎骏的动画片《龙猫》,里面有这样一句话:我们大笑看看,可怕的东西它就跑掉了。

只愿这个勇敢的姑娘一直大声笑着,相信可怕的东西一定会跑掉。

记者 黄欢 刘海琴