编者按 2020年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。70年前,志愿军指战员以坚定的革命意志、顽强的战斗作风和崇高的献身精神,谱写了气壮山河的英雄赞歌、创造了人类战争史上以弱胜强的光辉典范。

为弘扬伟大的抗美援朝精神,“学习强国”江苏学习平台、中国江苏网·新江苏与江苏省退役军人事务厅联合开展“寻访抗美援朝老兵弘扬抗美援朝精神”大型全媒体新闻行动,在全省范围内寻访健在的志愿军老战士,听他们讲述当年的故事。

回忆中的沈济文

让我们一起向不畏牺牲保家卫国的“最可爱的人”致敬!

沈济文,1934年7月15日出生于浙江杭州,1950年1月11日参军入伍,时年仅15岁零6个月,是名副其实的小女兵。近日,记者走进家住南通市崇川区学田街道的沈老家中,聆听这位从朝鲜战场走出来的文艺女兵的红色故事,重温峥嵘岁月。

16岁踏上硝烟弥漫的三千里江山

1950年,朝鲜战争爆发。11月6日接上级急电,要求沈济文所在的九兵团火速入朝。

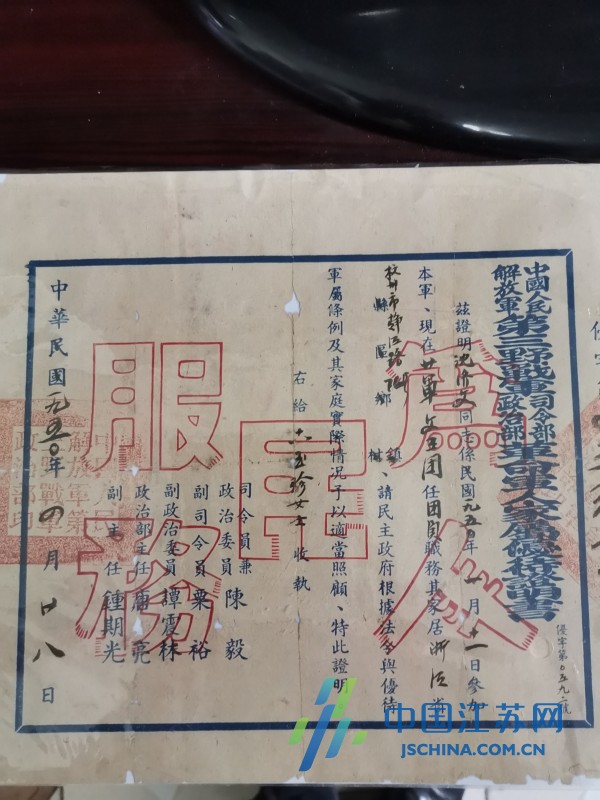

部分奖章和相关证明

虽然入朝的具体命令尚未传达,但大家都有所猜测,心理已有准备。“我们就看见炊事班在连夜赶制烙饼干粮,不说老兵,我们这些新兵,也都知道有重大行动了。”11 月7日,沈济文和战友们从上海乘坐火车北上,出于保密需要,部队乘坐的都是没有窗户的闷罐车,食宿都在车厢里,上厕所极不方便,尤其是女同志。8 日,部队到达抚顺,13 日抵达辑安。在这里,大伙感受到浓烈的战争氛围,随处可见以树枝草叶伪装的部队和装备调动,高炮阵地远望就像一片片树林。

大家摘下“八一”帽徽与“中国人民解放军”胸章,换上“中国人民志愿军”胸章。在老同志的指导下,沈济文和其他团员练习防空。战争初期我军没有制空权,敌机气焰特别嚣张,辑安、安东等地常遭轰炸。“我们很快掌握了最基本的防空技能,敌机来袭,要迎着敌机竖向卧倒,胸部要贴紧地面。切不可横向,因为会增加着弹面积……”

除了训练外,新兵们还要抓紧业务学习。根据这帮“小鬼”的特点,团里排演了一部米哈尔考夫编著的苏联话剧《特别任务》,剧情讲述的是苏联某农村少先队组织的一次军事游戏。几天之后,沈济文便随 20 军文工团跨出国门,过鸭绿江,踏上硝烟弥漫的三千里江山。

战场上演出,困难远超《英雄儿女》

文工团在慈江道首府江界稍作停留。这里遍地焦土、残垣断壁,满目疮痍。小团员们震惊之际,忽然警报声凄厉响起,“隐蔽,敌机来了!”

年轻时的沈济文

大家顿时四下分散。好在敌机并未投弹,继续向北飞去。警报解除,队伍集合准备出发,一点名发现少了三个小女兵,其中就有沈济文。大家边喊边找,却不见踪迹。带队的老同志急了:“再找,一定要找到,生要见人死要见尸!”最后在防空洞里找到了她们,挤挤挨挨地躲在一起。他们用背包死死堵住防空洞口,大气不敢出,根本不知敌机早就离开了。

队伍继续前进,一路上从前方下来的伤员不断,许多朝鲜人民军官兵散落着向后方集结,无家可归的难民也纷纷向北漂泊。与他们逆向而行,向南方战场方向挺进的只有中国人民志愿军。

当年表演时的珍贵照片

从江界到军部,要走十天时间,天寒地冻、积雪过膝,路特别不好走。行军途中的给养物资都得文工团员们自己随身带着,无论老兵新兵,无论男同志女同志,除了自己的装备,都要带两到三条装满粮食的米袋。米袋长约1米,粗约15公分,一般是两条套在肩膀上,一条围在腰间。“走不了几里就浑身是汗,停下来休息,寒风一吹,又冰冷透骨。饿了,吃点干粮,渴了,只能抓把雪塞进嘴里。”沈济文回忆道,“嚼雪是不解渴的,正确方法是抓一把雪含在嘴里,等它融化成水再咽下去,这才有喝水的感觉。”

志愿军 20 军以及 27 军,是九兵团主力,面对着不可一世的美军王牌劲旅陆战一师,担负着苦战、恶战、血战的艰巨作战任务。作为非作战部队,军文工团除了火线宣传鼓动之外,还要参加后勤辅助和战场救护等工作。“我们去筹粮运粮,班长胡琳去老百姓家里借牛车,由于语言不通,她就趴在炕上做牛状、学牛叫,用这种方法,她一人就借到 9 辆牛车。”

火线宣传,主要是排演节目。提起阵地宣传,许多人会联想到电影《英雄儿女》中文工团员王芳的形象。但在沈济文看来,电影里的环境和情景,太理想化了,只有战争中后期某些战区会那样,而在战争初期,文工团员的生存条件极为艰苦,工作环境更是恶劣,绝非电影里的那般令人向往。

白天敌机轰炸封锁无法通行,演出队只能化整为零,分成若干小组在夜间奔赴前线。朝鲜冬季的夜晚特别寒冷,而1950 年冬天的气温比往年更低。“从来没这么冷过!眼泪鼻涕流出来就冻住了。人是一步一挪地跟着队伍走。又是半夜行动,大家都很瞌睡,边走边迷糊。我前面是方秀芝,半睡半醒一路摇晃,好几次都和我撞在一起。遇到路边有间把草屋,里面生着炭火,团员们不顾一切涌进去烤烤火、暖暖身再走。”沈济文回忆说。就这样,这群来自江南水乡的女兵背着背包,带着干粮和演出道具,冒着漫天大雪,在半尺深的雪地里,迎着夜晚冰冷刺骨的寒风,深一脚浅一脚地奔向前沿阵地。

前线阵地,就是舞台!

在朝鲜战场,有所谓的“前线”,但这是一个比较笼统的概念。一般情况下,营指挥所是三线,准备参战和战斗中撤下了休整待命的部队为二线,正在作战的阵地为一线。这三线都叫“前线”,其中一线才是真正交火的前线——“火线”或“前沿”。但这三线之分只是相对而言,因为战场形势瞬息万变。文工团或文工队开展阵地文艺宣传,常常要深入到距敌只有一两公里的战斗班,有时也直接上一线前沿去做战前鼓动。每一个战壕,每一个坑道,只要有块平地,就是文工团的舞台。到一线去慰问的文艺队员,主要是老兵、男同志,常常是他们表演完刚离开,阵地上战斗就打响了。

由于冬装被服极差,营养严重不良,日夜行军赶路,奔波于前线各部队之间,超负荷地连续工作,二次战役结束时,许多文工团员得了夜盲症,女同志更是连例假都异常了。“我的肠胃感染了,腹泻难止,行军真的是艰难万分,只能咬牙坚持,也落下了常年的肠道病根。”

二次战役是 20军入朝第一仗,更是沈济文参军后打的第一仗。尽管只是名文艺战士,但她和文工团战友也上前线经受了战火的熏陶和考验。此役之后,他们奉命开赴比较温暖的咸兴一带,连续休整了几个月。

文工团驻地有着一个可以入诗入画的地名——鱼游池里。可惜严酷的战争环境中,没人能像清池中的小鱼儿那样优哉游哉。休整的第一要务,就是修建营房。女兵班的“营房”就地取材,利用四周现成的两米多高的树木做围墙,房顶用树干做椽子,两边相交,搭成“人”字形铺盖在“围墙”上;蒙上防水布,用土盖上;再用细一点的树枝交叉覆盖,再用土盖上;最后铺上树枝树叶加以伪装。屋里的热炕呈长方形,里外可睡三排,每排五六个人。炕前还空出一块地方供大家周转活动。在当时的条件下,有这么一个能遮风避雨,又保暖又隐蔽的大防空洞,已经是很理想的“家”了。在这里,女兵们可以正常地学习、训练、创作、排演、休整和开展其他活动。在修建营房期间,除了参加班里防空洞的建造,沈济文还在炊事房协助操办全团伙食。虽然工作琐碎平常,但穷苦孩子出身的沈济文干起活来还是积极主动,勤快利落。任务完成后,沈济文荣获一张光荣证,受到表扬:“修建营房二十天期间炊房工作:1.工作积极不叫累;2.明确劳动意义,责任感较强,工作中较严肃,完成任务较好!”

1951 年春节前夕,鏖战在异国他乡的志愿军战士格外思念远在祖国的亲人。文工团员们又分组深入前线部队进行慰问演出。一张战地剧照,拍摄的是文工团在山坡上举办春节慰问晚会,沈济文正为战士们表演舞蹈《保卫世界和平》。这个年轻的志愿军女兵,在前线度过了她在朝鲜战场上的第一个春节。

回首平生,沈济文感慨万千。从1950年1月参军入伍,到1989年7月退休,这38年工作中,她经历了工、农、商、学、兵,以及国家机关干部等各种身份转换。但她骨子里永远是一个兵,经历了朝鲜战火的熏陶,军人的精气神早已升华为她的魂,永不磨灭。

作者:李志华 曹敏 汤建军