新江苏·中国江苏网讯(记者 洪梦琪)一手食、中指分开,放于眼前,指尖向前动两下,随后双手交叉贴于胸前,志愿者陈鑫比划着“注意休息,不要过度劳累”的手语,向听障者转达医生的嘱咐。在第30个国际残疾人日到来之际,东南大学附属中大医院江北院区1楼门诊大厅里,一场公益手语心脑血管义诊活动正在进行。

陈鑫身后,还有不少身着红色马甲的志愿者。这群志愿者中,有来自南京科技职业学院“鑫”火相传工作室的大学生,也有江北新区新庄社区老年大学手语班的学员。他们因帮助残障者的共同心愿汇聚于此,成为残障者与医生之间畅通交流的纽带。

搭建听障者就医桥梁

“医生您别急,我替您转达。”陈鑫读于南京科技职业学院建筑工程技术专业,同时也是江苏“最美职校生”、全国首个“00后”持证手语翻译员、南京科技职业学院“鑫”火相传工作室负责人。

2017年,16岁的陈鑫在一次偶遇中,帮助两名听障者解决了点单的难题,自此激发了他对手语学习的兴趣。凭借坚持与热爱,陈鑫顺利拿到中国手语翻译员证。2020年9月,陈鑫作为负责人在南京科技职业学院成立“鑫”火相传工作室,重点帮扶听障群体参与社会生活,着力解决多种残障群体生活需要。

在了解听障者的同时,其所面临的种种生活难题也呈现在陈鑫面前。“听障者看病时,常与医生用手机‘打字’交流,但听障者语序的混乱往往会对医生问诊造成很大困难。”为听障朋友解决看病难题,成为陈鑫从事手语医导志愿服务的初心。

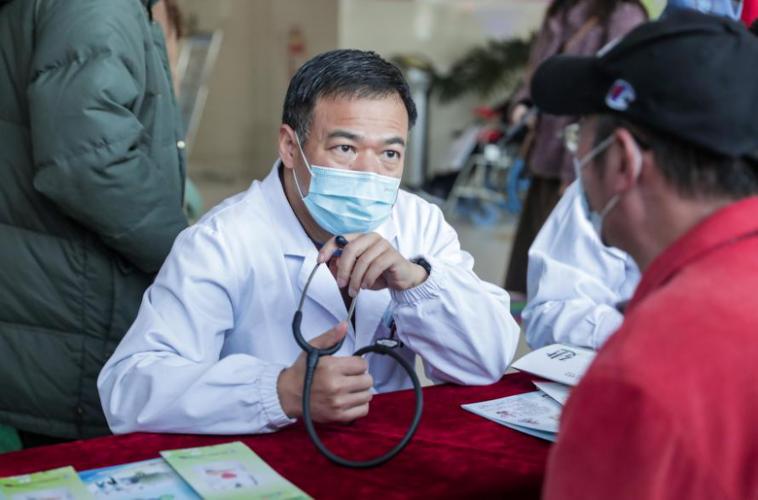

“专业的手语翻译员较少,而手语医导员需要是健全人,才能架起健全人与听障者之间的桥梁。”南京江北新区残疾人联合会综合科科长唐芙蓉介绍,2021年10月9日,东南大学附属中大医院江北院区与“鑫”火相传工作室展开手语医导志愿服务合作,采取值班和预约的方式安排志愿者服务。为进一步便利残障者就医,江北院区举办了首场公益手语心脑血管义诊活动。

残障者的自助与互助

前来就医的残障人士中,有一位走路微跛的老人徐宏,他曾担任南京江北新区新庄社区残联委员志愿者。“已经数不清参加这样的义诊活动多少次了!”徐宏精神抖擞,说话时习惯性捧着神经损伤的左手,“今天特意喊上社区里的听障朋友,互帮互助一起过来的。”

16年前,徐宏因在一次事故中损伤颈椎、腰椎神经,左手、左脚无法正常行动。从病床上爬起来后,徐宏报名成为一名社区残联委员会志愿者,每月定期为残障老人上门服务,一干就是15年。“买菜、洗澡、唠嗑……这些事情我都干。”身为行动不便的肢体残障者,徐宏更能体会其他听障者的不易,“对残障者来说,关心和陪伴是最需要的。”

58岁的张七兰患有先天性听力障碍,也报名了这次义诊活动。义诊结束后,她还参与了江北院区的科普宣传讲座。宣讲中,台上的陈鑫在主讲医生旁实时手语翻译,台下的张七兰边“看”边用手机录下宣讲视频。“希望把这些科普知识转发给更多听障朋友,帮助他们提高自己的急救处置能力。”在用手语表达自己的想法后,她请陈鑫做了转达,“我们每个听障者的能力有限,但大家互相帮助,能帮一个是一个。”

期盼汇聚更多力量

6点起床,6点半到校为学生进行一个小时的手语集训,10点为社区老年大学手语班义务授课,下午1点带领志愿者开展公益手语心脑血管义诊活动,这是陈鑫活动当天的日程,也是他近一年来日常活动的缩影。“几乎没有时间休息,每天差不多有14至15个小时在工作。”但令陈鑫开心的是,日常手语工作的忙碌,也意味着越来越多的机构和个人,开始尝试与听障者沟通,更多的听障者开始被社会关注。

“起初是想和听障者交流才学习了手语。”大二的魏鑫鑫也是这次义诊的志愿者,他在2020年加入了“鑫”火相传工作室,向授课老师陈鑫学习了近1年的手语,先后参与了数次手语翻译志愿服务,“每次志愿服务,都是互相温暖的过程。”如今,越来越多的年轻人加入到手语学习与医导志愿服务中来,更多听障者畅通就医的桥梁开始搭建。

但搭建听障者与医生之间的沟通桥梁并非易事。“介于表达和接收的障碍,与普通患者相比,残障人士的问诊需耗费多一倍的时间。”江北院区心脏科副主任医生朱建第一次参加类似的义诊,他不断提升音量、夸大手势幅度以期提醒听障患者,“为医院匹配常规性的手语翻译志愿者,让包括听障者在内的残障人士随时便利就医,是我们一直期待的。”

“听障者与外界沟通的愿望比普通人更加强烈,对于社会生活的需求也更为迫切。”从成立“鑫”火相传工作室,到为社区老年班、残疾人之家义务手语授课,再到带领志愿者为医院义诊手语翻译,陈鑫期盼着汇聚更多力量,“畅通就医是听障者在生活中的基本需求之一,在社会公共机构提供便利服务、发动更多志愿者参与之外,需要搭建更多社会的桥梁。”