东海小乡村里的“文化大院”让农民精神“富”了起来

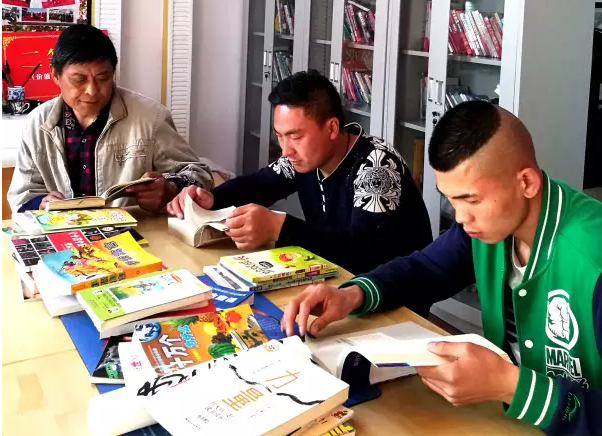

中国江苏网4月22日连云港讯(通讯员 李凤之 记者 童金德)在苏北地区的东海县农村,创富起来的农民,如今有了时尚的新追求:一个个争先建起“农家书屋”、“文化大院”,每到周末或夜晚,这些有着乡村色彩的农家“文化大院”就会灯火通明,忙碌了一天的村民们此时三五成群地聚集到村里的“农家书屋”或“文化大院”读书学习、吹拉弹唱,让人感受到物质生活改善后,农家的精神生活也“富”了起来。

在4月23日“世界读书日”到来前夕,中国江苏网记者探寻来到东海县石湖乡廖磄村的“如飞书屋”,见到村民们正在这个农家的“文化大院”里吹拉弹唱,小院子里的一株木香花树正开得花团锦簇,芳香扑鼻,室内的书屋里书香味特浓,院子内透着农耕文化的农家说唱更是令人惊叹不已。

据介绍,“如飞书屋”院落的主人名叫马如飞,今年43岁,记者见到他时,一身干净利落的服装看上去一点都不像传统印象里的农民模样,站在一旁的妻子何映红介绍说,丈夫马如飞打小就喜爱书法和画画,吹拉弹唱样样都在行,夫妻俩平时侍弄10多亩地,家里有两个男孩,大儿子出国打工去了,第二个孩子只有11岁,还在县城的外国语学校里读书。除了种地,夫妻俩还从事室内的装修技术活,因而日子过得越来越红火。2015年,马如飞夫妻俩在村里建起了三建小楼房,由于廖磄村距离乡镇驻地和县城都比较远,看到村民们一到了农闲时节,还有村里的小学生每天放学后或是周末都无所事事,有的村民闲时只会聚在一起赌钱,影响了村风。见此,马如飞与妻子商量在自家房子里设立农家书屋,自费购买一部分农村实用型书籍,并通过社会捐赠等办法筹集到数千本书籍,他成立乡村戏曲协会,团结周边数十里爱好戏曲的乡邻,到文化大院来开展文化娱乐。除此,他还搜集一些民俗类的旧磨、农耕等传统农具,在文化大院里开办根雕作坊,形成浓郁的乡村文化沙龙。

马如飞告诉中国江苏网, 一到晚上或周末,他家的农家文化大院里书声朗朗,农家孩子们喜欢读书读出声音;庭院里,茂盛的木香树下,马如飞和他的戏曲爱好者便会来上一曲山东吕剧《借年》,或者《姊妹易嫁》等古装戏,听众观众就是村里的父老乡亲和孩子。记者采访时,马如飞就给记者一行表演了他的古装戏,引来众乡亲的喝彩声。

记者在马如飞书屋还看到,墙上贴满了他每年在春节、重阳节等节庆日子里参加乡村和县里各种演出的剧照,他还多次获奖,成为村里最出色的乡村文化传播者。 马如飞说“如飞书屋”是村民百姓的,文化大院也是群众的,就是今后发展壮大了,也绝对奉行“免费开放”的初心,他和妻子愿意当好乡村文和、农民艺术的传播者。

在石湖乡乔团村,中国江苏网记者见到另一个特别的“书香人家”——江玲书屋,这也是一个令记者眼睛一亮的乡村“文化大院”。据了解,今年40多岁的乔江玲也是在上小学时就喜欢上书画,多次参加各类的书画比赛,最擅长的就是国画创作。

记者看到,“江玲书屋”虽然没有院墙,但他家的两层楼房足有160多平方米,全都办成了书画室、阅览室。墙上挂的都是乔江玲自己创作的国画,最让人心动的就是书案上摆放的一件件近似“陶瓷”的器皿画,据乔江玲自我介绍说,这是他最得意的特色文化首创,虽然工艺还不够精细,但是他利用东海水晶石英加工后剩余下的“石英坩埚”来装作国画,在当地还是首屈一指。记者问起在石英坩埚上创作国画,应该有一个国画创作的名称,但乔江玲说暂时还没有想好,对于这个创新他说充满很大的前景。

问起为何要在家里办起农家书屋,开设农家“文化大院”?乔江玲说,现在的农民都有很时尚的想法和追求,大家建起小楼房,购买了轿车,日子一天天红火,物质是富有了,但精神却感到空虚了,农民也需要精神文化生活熏陶,需要提升文化素质,需要有一个平台来展现自身的文化特长和爱好。于是,他就在家里自愿开办了老百姓的文化活动场所,把村里喜欢书画的村民吸引到一起开展文化创作交流,陶冶情操。

采访中记者得知,乔江玲家不仅种植20来亩庄稼,还和妻子在乡驻地开办一家农民资助合作社,大儿子是海员,月工资在1万元以上,女儿学的是医疗助产专业,现正在市里的一家医院实习,家庭很富裕。这不,记者采访时,乔江玲的书法兴趣上来了,他随手便拿起笔在宣纸上信手挥墨,妻子抱着一岁大的孙女在边上欣赏着,儿子和儿媳在一旁笑着。

“一村一品,一村一院,一村一室,已成为苏北东海县以石湖乡为代表的‘农家文化大院’的发展特色。”陪同采访的东海县委宣传部副部长马亚松向中国江苏网感概道,农民在生活富裕起来之后,时尚高雅地追求村里的书香文化生活,感受传统文化在乡村的繁衍,不能不说是新农村新农民追求精神文明家园的一个缩影。