“用红色打底的童年更幸福,用红色光芒照耀的校园更美丽。”南通海安市城南实验小学教育集团“当家人”许卫兵这样描述。

“学校始终注重传承发扬红色基因,以红色文化教育、红色基地参观等形式,培养少先队员爱国情怀和社会责任。”许卫兵表示,学校少工委从课堂到活动,从历史教育到实践体验,将红色文化融入校园每个角落,构建适应少先队员成长需求的全方位育人体系。

海安市城南实验小学东校区(海安经济开发区实验小学),这座红色校园,美丽且充满向上的力量,孕育一代代有理想、有担当、有情怀的新时代好少年。

一份“信”仰的力量

2023年5月7日,海安市城南实验小学东校区校长秦美娟、少先队辅导员汤远燕带着4名队员,结束对抗美援朝老兵黄先明的寻访,从内蒙古赤峰返回海安。

一切缘起,凝聚在一张刊登在人民日报上的图片。

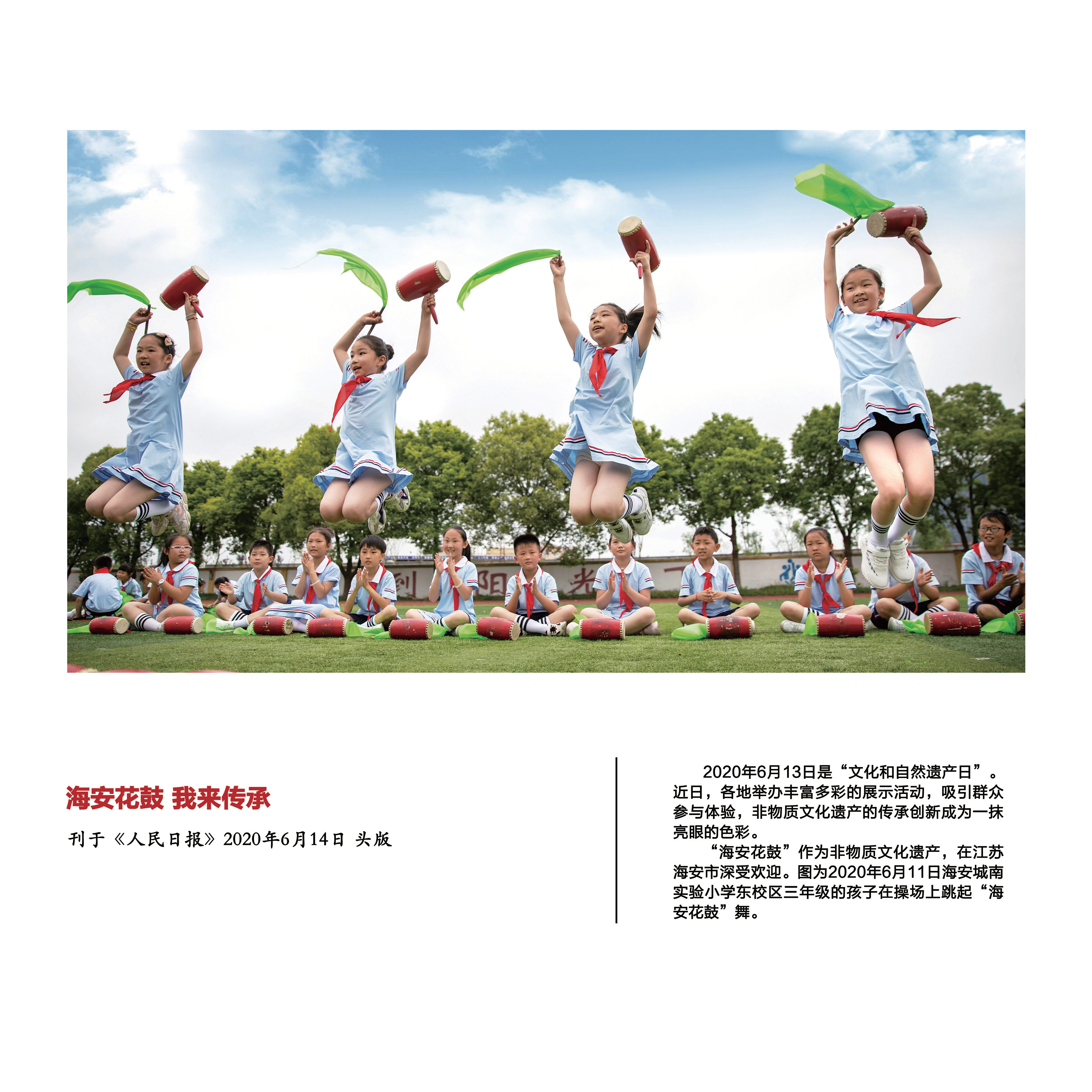

《人民日报》花鼓照片

2020年6月11日,学校三年级的四位女生跳“海安花鼓舞”的图片,被人民日报记者记录后刊发。

江苏,海安。这四个字,让距离九百公里外的河北邯郸一位耄耋老人,勾起满满的回忆。

没多久,“四个跳舞的小朋友”收到一封信,寄信人是志愿军老战士黄爷爷。1952年2月,时任中国人民志愿军炮兵64师612团代政委政治部主任的黄先明,作为归国代表团成员回国宣讲。

“图片让我与你们结缘。我来过海安,那时20多岁,现在已94岁了。如果你们给我写信,我会给你们讲讲抗美援朝的故事。”

“红色书信”中,字里行间都诉说革命理想。

“爷爷,我们一定好好学习,争做新时代好少年,有机会一定去看您。”7月10日,回信发出。

就这样,九百公里、四个孩子、一位老人,开始书信往来。

同学们渴望兑现承诺,无奈一场疫情,与老人失去联络。因信结缘,寻访黄先明的活动,在校内启动。“借助抗美援朝战争胜利70周年节点,在全校开展爱国主义教育。我们恳请宣传部门代为寻访,如果老人身体许可,学校安排孩子前往探望老英雄。”许卫兵心里已排好计划书。

原来,黄先明老人因需要人照料,离开邯郸去了内蒙古。征得老人儿女同意后,学校决定“组队”探访黄先明。看着照片上的小不点儿们长高了,黄先明开心得合不拢嘴。

“这是我,这是高炮班长战斗英雄刘恒春……”黄先明拿出老照片,给队员们讲述峥嵘岁月。看着和孩子们的往来信件,98岁的黄先明,开心得像个孩子。

2023年寻访中,老爷爷跟队员讲故事

以信为媒,讲好红色故事,力透纸背的力量,让红色精神跨越时空抵人心。

书信承载了历史的温度,托举着情感的力量,也让红色故事更感人。“通过书信再现历史场景,讲述先烈英勇事迹,传递他们坚定的信仰和无私奉献的精神。这不仅是历史的记录,更是精神的传承。”中共南通海安团市委书记范鼎表示,讲好红色故事,不仅为了铭记历史,更为了启迪未来。让红色精神在文字中流淌,在心灵中生根,激励一代代少先队员不忘初心,砥砺前行。

一种“鼓”舞的精神

“记忆中,看到花鼓,就到了海安。”黄先明老人这么表达对第二故乡海安的情感。

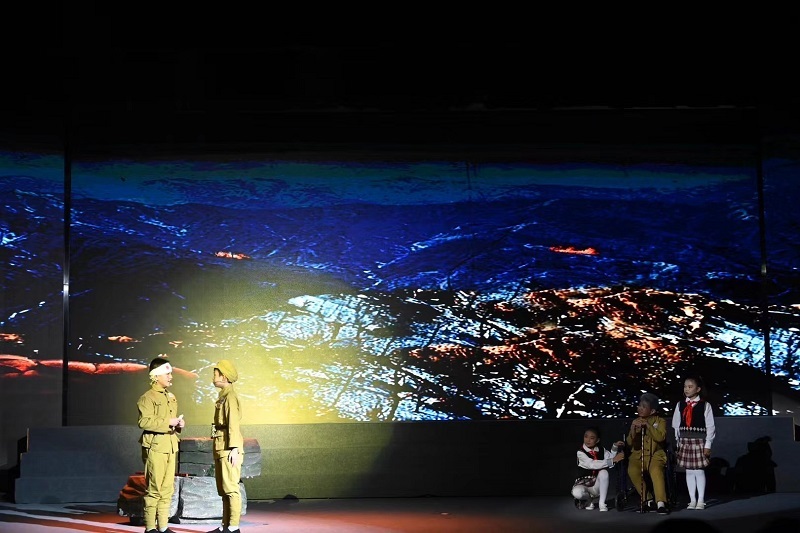

海安花鼓是南通传统民间舞蹈之一。围绕与黄爷爷的故事,学校创排了舞台剧《花鼓情缘》,之后又以寻访故事为线进行二次创作,成就了《花鼓情缘》2.0版。

“因为一次活动,我们从素材库中了解到抗美援朝烈士徐恒发,无奈网上没有任何关于老人的资料。”校长秦美娟辗转找到辽宁丹东抗美援朝纪念馆负责人,了解到徐恒发是观测班学员,也就是“大炮的眼睛”,便组织团队还原历史,创作了《花鼓情缘》3.0版:《家书·眼睛》。

《家书·眼睛》剧照

无论是花鼓照片成就的忘年交,还是炮兵英雄书写的红色家书,舞台上的创作,改变的是剧情,不变的是“为党育人,为国育才”的初心,是“幸福德育,红色育人”的情怀。

“当时对带少先队员们参加寻访活动,非常抵触。”如今已是中队辅导员的吴迪,刚参加工作时,很难找到教书和育人的平衡点。在学校这个“人人都是辅导员,人人都是育人者”的氛围中,生性腼腆的小吴老师走出讲台,找到绽放魅力的舞台。

吴迪老师参赛前,储丽华副校长为他佩戴红领巾

走进七战七捷纪念馆、海安角斜红旗民兵团等地开展红色寻访,被孩子们前呼后拥;在舞台上扮演黄先明老人,情感运用收放自如……从2022年刚接触工作时的慌乱无措,到如今多方调度的游刃有余,吴迪的成长与变化,储丽华副校长看在眼里。

辅导员干工作,就是要以情动人。“对年轻辅导员来说,需要机会、舞台,更需要肯定、鼓励”,储丽华表示,学校鼓励年轻教师积极参加各类活动,不错过每次锻炼的机会。

沐浴暖阳下,辅导员们更阳光,身后的孩子们也更优秀。

彼时“四个跳舞的小朋友”之一的杨雨萱,如今已成长为德智体美劳全面发展的新时代好少年。当时前往内蒙古的带队老师,辅导员汤远燕带领学校“东旭”啦啦操社团,屡获市级奖项。作为骨干队员的杨雨萱,在汤老师鼓励下,加入编排舞蹈等原创工作中。

只有走近学生,才能真正走进学生。担任德育处主任以来,姜金红主持策划了几十场的主题队会、经典诗文朗诵课等各种形式红色主题教育活动。对她而言,孩子们从搜集故事,到学习讲故事,再到讲好故事,是对主题人物的认识,对红色精神的发掘,更是激发孩子自我成长的最好方式。

一场奔赴的“约定”

“每次演出前,储校长都会和我们击掌,为我们加油。”五年级少先队员赵韵茯想起上台表演的经历,记忆深刻。

简单的击掌,是信任是依赖,更是师生间奔赴的“约定”。

一手执画笔,一手握德育。“可不能小看他,他是美术老师中最懂育人的,也是德育老师中最会画画的。”老师们介绍的“九零后”辅导员许多,担任美术老师的同时,也是学校德育处副主任。和孩子们打交道,许多有自己的法则:真诚沟通、趣味引导。

课余时间,许多带领少先队员们打卡海安十处红色景点,以复刻版画形式打造成校园红色长廊,让同学们沉浸式感受红色文化的魅力。“队员们针对在寻访中红色文化的消化理解,结合版画进行二次创作。”对许多而言,更希望嫁接专业,让同学们对红色教育和文化有更具象的表达。当美育遇上德育,许多不断发挥主动性,“下一步将利用校内闲置空间,设置微缩版红色展厅,开展红色系列画展,为同学们搭建更多展现实力的舞台。”

校内版画墙

教育的过程,对辅导员来说,也是从教育者到学习者转变的过程。许多坦言,与少先队员打交道,双向奔赴是最理想的状态。这不再是单方面说教,而是建立在平等基础上的互相影响,相互成就。“当初带队员们走访红色基地,感受红色文化,自身对红色知识的理解不断深化,于我而言也是精神洗礼和思想重塑。”作为教育者,许多不断学习思考,如何让红色文化更贴近队员们的生活;作为学习者,在与孩子们互动中,他们的好奇心,也让自己对红色知识有了新理解。

教育的传承,是知识的传递,更是精神的延续,离不开教师间的相互奔赴。这种奔赴,是默契的合作、无私的分享,更是共同的追求。

“2021年,学校着手建立红色教育资源库,以一百首红色歌曲,一百部红色电影,一百个红色基地等‘六个一百’为基础,搜集海安及南通周边红色资源。”大队辅导员周丽娟表示,在教学资源、课程设计等方面,老师们形成合力资源共享,为少先队员提供更优质的教育。同时通过集体备课、教学研讨等方式,相互学习,共同提高。

没有舞台也要创造舞台,让年轻辅导员有更多发展空间。许卫兵表示,学校每学期都会定期开展辅导员培训,邀请外部优秀辅导员授课。在他看来,摒弃教化式的育人方式,将课堂搬出教室,搬进展览馆、实践基地……只有让文化实践、思政课程灵动起来,才能让红色基因“活”起来。

队员与辅导员间,辅导员与辅导员间,因为信任,在双向奔赴的路上,美美与共。

积极、向上、自信、团结。教育似春雨,润物细无声。在红色教育熏陶下,在红色文化感染下,海安城南实小教育集团的少先队员们,心中种下红色的种子,静待开花……