新江苏·中国江苏网讯 高校担负着文化传承与文化创新的重任,江苏经贸职业技术学院党建工作以非遗文化传承基地建设为抓手、将社会主义核心价值观和中华传统文化基因植入校园文化环境建设。坚持育人为本、德育为先,将爱岗敬业、专注执着、精益求精、报国奉献的“工匠精神”融入人才培养的全过程。通过活动的开展,增强党员教师对自身责任和使命的认识,培养学生精益求精、追求卓越的精神,让工匠精神在学校人才培养和教育教学中形成共识,营造良好氛围。

构建非遗传统技艺传承平台

学校以文化育人为根本,将非遗教育作为学校一项长期而重要的教学内容。学校艺术设计学院党总支联合南京金箔集团、南京郭俊云锦有限公司共同创办混合制“非遗文化传承与创新研发中心”。成立了非遗文化传承研究理事会、教师支部党员教师分别组建了“神帛堂”云锦工艺传承创新工作坊、“简凡”金箔创意工坊、植物染织工作室等非遗传承创新研发机构。组建由“非遗传承人+资深教授+能工巧匠+党员教师+学生”构成的产品研发团队,在学校党委的大力支持下,建设1000平方米非遗创产品展示厅,将非遗教学、产品研发、项目实训、生产、成果展示融为一体,构建起一套完整、有效的非遗文化育人平台体系,引领学生自觉接受中华优秀传统文化的熏陶,培育具有较高综合素质与专业技能的非遗后备人才。学校立足本土传统文化特色,发挥高校自身资源优势,传承国家和地方非物质文化遗产,初步形成区域特色传承项目品牌。

江苏省高雅艺术进校园拓展项目——走进南京晓庄学院实验小学

同时,艺术设计学院党总支组织开展弘扬非遗传统文化的展示活动,向社会展示学校非遗传承项目的建设阶段性成果。在承办省高雅艺术进校园活动中,非遗工作坊团队走进高校、中小学,走进社区,举办活动208场、向人们展示了非遗传统技艺。这些活动创新了交流方式、丰富了交流内容、共享建设成果。党员志愿服务强化了党性锻炼,既密切联系群众也创新了的传承中华优秀传统文化的理念、形式与方法。

构建“跨界协同、开放共享、协同育人”运行机制

校企合作非遗研发中心已初步形成“跨界协同、开放共享、协同育人”的运行机制。校企双方通过共同商讨、制定课程结构、教学内容、技能实训大纲、教学效果评价机制等,构建起一套完整有效的非遗文化育人平台体系。构建“党建引领、行业参与、社会支持、校企协同育人”的现代学徒制人才培养机制,逐步形成校企“双主体”育人教学体系。始终坚持党建的主导地位 , 牢牢把握党建在实现文化育人目标中的作用, 让文化建设在传承中创新 , 传承中发展 , 做到既立足专业 , 又指导创新 。 高举理想信念 , 既立足当下 , 又面向未来通过校企双方联合培养、协同就业、孵化非物质文化遗产方向的大学生创新创业项目,为非遗文化的保护、传承与创新发展培养后备人才。

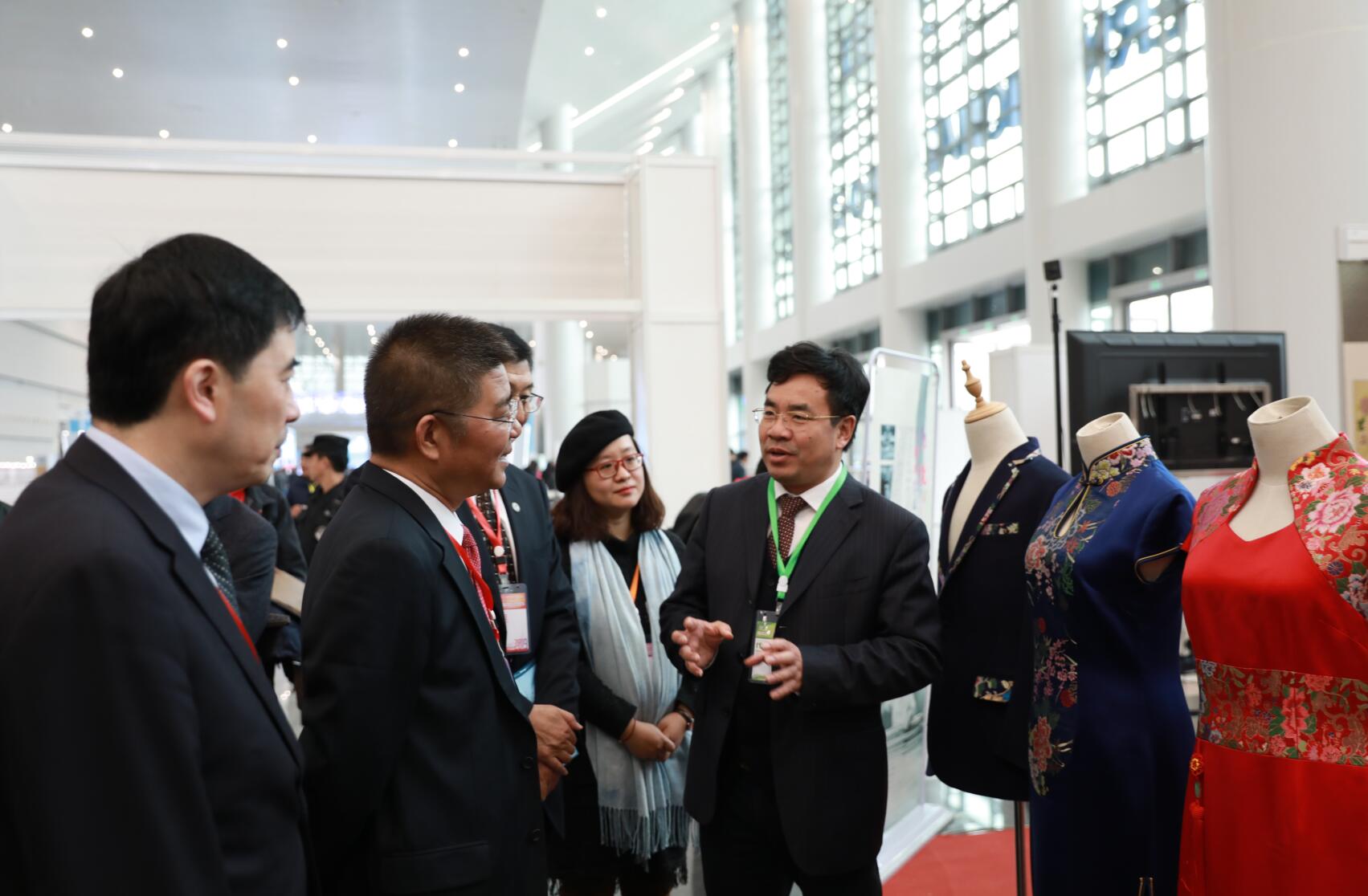

学校参加2021年“双高计划”职业院校风采展

“一制三化”工作室教学体系培育非遗工匠精神

学院构建现代学徒“一制三化”(导师制、个性化、小班化和国际化)工作室制实践教学体系,实施项目化教学,培养学生“坚定、踏实、精益求精”的工匠精神。校企合力打造“党建项目+传统项目+创新项目”的合作能力平台,以非遗产品传承与创新为专业定位,将企业生产项目融入工作室的课堂教学。依据开放式、多元化的人才培养思路,鼓励不同年级的党员积极分子学生进入工作室。在导师指导下,学生互助协同合作完成校企项目,以项目带动教学,创新带动创业,建立开放式多元化的素质教育育人体系。

今年以来,学校开展系列公益活动

打造非遗文化传承“金课堂”

艺术设计学院党总支把打造非遗文化传承“金课堂”作为创立党建服务品牌的重要抓手、着力建立长效机制、强化服务功能、改进服务作风、提高服务能力、增强服务实效。积极发挥党员先锋模范作用,非遗文化教育在遵循传统师傅带徒、课堂教学的基础上,党员教师积极引入云课堂、虚拟现实、仿真实验等线上教学手段。将传统的理论教学、手工艺教学与互联网、虚拟现实技术全面融合。借助互联网+大数据,建设非遗技艺在线交流平台,克服传统教学中时间与空间的局限性,扩大非遗文化传播途径与影响力,让每一位党员教师明确党建服务品牌的目的意义、创建要求、品牌内涵、目标任务、服务内容,引导全体党员和广大教师积极、主动参与创建活动。

江苏经贸职业技术学院坚持育人为本、德育为先,打造“以所学·做深耕·行公益”的名片,真正做到加强传统文化教育、传递工匠精神、传授技艺本领,使非遗的传承与保护真正落到实处,收到丰硕成果。近两年来,学校在全国职业院校传统技艺与发展大赛、江苏省互联网+大学生创新创业大赛、江苏省职业院校创新创业大赛等赛事中屡获佳绩。