贺旺年·老外学非遗⑥丨番外篇:美国留学生笔下的中国“非遗”

非物质文化遗产是千年文明古国的历史积淀,是中华民族传统文化的瑰宝,对中华民族精神的构建有着潜移默化的熏陶作用。

新春佳节来临之际,新华日报社全媒体国际传播部、南京晨报南京新闻部、建邺区委宣传部联袂推出“歪果仁金陵拜师学非遗”大型全媒体活动,为你送上文化意味十足的新年大餐!

布亨利(Mitchell Blatt),1989年10月10日出生,美国人,南京大学—约翰斯霍普金斯大学中美文化研究中心留学生、自由撰稿人,曾在中国网发表多篇文章。他喜欢体验不同的文化,去过中国大部分省份。

这个中国年,他参加了由新华日报社全媒体国际传播部、南京晨报南京新闻部、建邺区委宣传部联合举办的“老外到我家 非遗带回家”活动,采访了金陵刻经印刷技艺省级传承人邓清之。学刻经知非遗,布亨利很有感触,写下随笔,也很有味道(我们帮他修改了不通顺的字句,纠正了语法错误,但是尽量保留这位外国留学生叙述的“原汁原味”)。

一看金陵刻经就感觉美好

作者:布亨利(Mitchell Blatt)南京大学留学生

一看金陵刻经就感觉美好,心里感到很平安。中文字精细得刻在木头上,讲述着佛教故事。刻得这么纤密,一定要花不少时间。采访刻经师傅让我得知,刻一页大概需要一星期,刻最长的一些佛经经典需要几年。

在现代社会,技术越发展,有时候人们发表的内容就越短越随意。Facebook、推特、微信朋友圈,社交媒体让人随手拍随手发(或许,经常不想就发),而金陵刻经,这种需要仔细做的工作就显得良工辛苦、更有意义。参加“老外到我家 非遗带回家”活动时,向我们介绍非遗的就是这样一位精心做工艺的南京刻经师傅邓清之。

邓清之在金陵刻经处有27年的刻经经验。金陵刻经处是杨仁山1866年创办的,在新街口,是一个美丽的传统庭院。

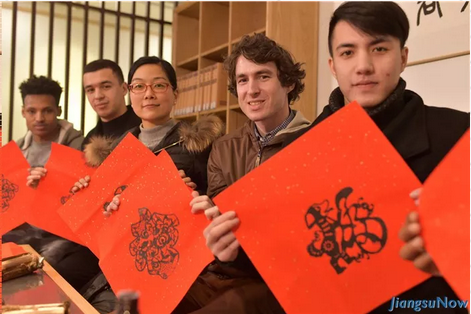

邓清之说金陵刻经充满艺术和文化价值,她说对了。金陵刻经保持着一种源于唐朝的传统。用刻经出版的内容大多是汉文佛教经典和佛经中的画像,这些内容很有意义。在“老外到我家 非遗带回家”这个活动中,邓清之向来自五个国家的外国学生介绍和讲解怎么印经刻版。中国春节到了,所以她用的是新年祝福的版。

参加这个活动的外国学生对刻经很感兴趣。外国学生感谢邓清之和金陵刻经处让他们亲自体验,展示自己的“手上功夫”。来自瓦努阿图的乔兴(Saurei Joshua)说:“我听说过刻经,可是我之前还没看过,所以现场看看,现场试一下,这对我来说很有意思。这个活动让我想了解更多的中国文化。我来中国的原因不仅是学习书本上的东西,还要多参加中国的文化活动。”

我觉得我的国家没有与刻经一样的东西。美国的历史比较短,所以我对中国博大精深的文化非常感兴趣。美国历史还不到250年,大概只有半个汉朝的历史。在中国,我经常看到比美国文化古老很多的文化遗产。

出版技术有过很多创新:活字印刷术、印刷机、复印机、激光打印机,还有数字出版。可是每一个创造也带来了新的麻烦。美国杂志《The New Yorker》2月份发表过一篇文章,说到新技术革命也带来了不可避免的缺陷。比如,打印机很冷漠,没有人情味。社交媒体让谎话和“假新闻”容易一传十、十传百地传播。

刻经,这个传统、典雅、用真人的手和心去表达的古老方法,传播着永恒的佛教智慧,值得我们珍惜和传承。