我与新华日报 | 44年前,我抱着一棵大白菜当见面礼

几天前我到报社有事,偶遇王劭老师,我们多年不见,要坐下来说说话。

王劭老师说,我前几天才想到你的,想到我们第一次见面的情景,你还记得吗?

我有些茫然。 那是很多年前了,我在农村插队,给新华日报投稿,王劭老师是文艺处的编辑,他编发了我的处女作《在车上》。见面应该是在这之后的事,我不记得细节了。

王老师说:“当时你不认识我,我也不认识你。那天我看见个小姑娘,抱着颗大白菜进来了。我就奇怪,这是干什么来的?这时候你就说你是刘丽明。我想哦,我知道了,你是插队知青,从农村来的,难道你没有回家直接就到报社来了?后来你说,回过家了,这颗大白菜是送给我的。”

参加3个月新华日报通讯员学习班期间报社记者给刘丽明拍摄的照片

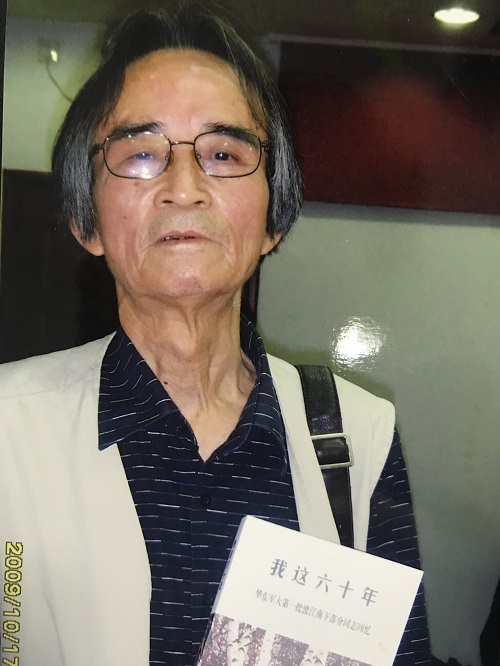

中年时期的王劭

我听了惊笑,啊?我送礼送一颗大白菜啊?我一点印象也没有了。 我仿佛看见一个又土又夯的女孩子,跟自己认为的那个细腻敏感的形象完全是两码事。但是我逐渐认可了,不错,这是我干出来的事,我做事不是障碍重重就是有点夯,而且自我封闭自行其是。我不记得也对头,说明我当时对这件事的突兀程度丝毫没感觉。大白菜肯定不是我买的(我极少买菜),应该是我回城时农民送的,我背到南京,想想去见编辑老师要送点什么,就顺理成章地送去了。半懂半不懂的世故,也敢用来闯天下。我朋友常说,让人捏着把汗。

王老师继续说:“我当时很为难,心想这个大白菜这么重,不收吧,还得让小姑娘再扛回去,不忍心;收了吧,给钱怎么个给法?后来想,先收下,以后再找机会还这个人情。可是,一直到现在,都没法还,我想,这颗大白菜就算永远欠着了。”

王劭上世纪60年代与新华日报同事的合影,右五为王劭

44年过去了,王劭老师今年88岁,他说“永远欠着”那句话时,微笑中仿佛带着时间流水的粼粼波光,有宛如夕照般的温暖颜色。我有点难过,过了这么久,我才知道老师当初这一份体贴和理解,王劭老师是个诗人,也是个骄傲的人,我那么唐突,他却没有让我感到有一丝丝的不妥和羞惭。这大概是我一生中唯一一次送的最“合适”的礼了。

那一次我是初生牛犊,因为第一篇速写一投便中,太顺,后来就没那么顺了,记得第二年发过一个整版的小说,发表前的修改过程很磨人——因为这篇《暴雨之后》,不像《在车上》那样,无意中被我抓到了一个文学因素,我那个时候尚没建立自己的语言,所以后来整整十年写不出东西。这段修改的曲折,在文字上只是为了契合当时的大环境,不重要,但是在经历上,它让我把之前侥幸越过的体验给补上了,我之前没有觉得新华日报高不可攀以致望而生畏,所以敢送大白菜,这下胆子小了,我最记得每次送改过的稿子去,一踏进中山路55号那栋老楼就紧张,那宽大的楼梯光线是暗的,我感觉每个台阶都是那么陌生,那么排斥我,我意志稍微不坚定一点就要撤退逃跑了。这个心理印迹直到我11年后应聘考进新华日报后,还会偶尔地反刍一下,我会在楼梯上确认并安抚自己,我真的是这个地方的人了,我再也不需要感到陌生了。

1973年8月19日,作者在新华日报工农兵文艺上发表的处女作《在车上》

每次稿子通不过,我心里就空得撑不住,我压根就理解不了老师说的改法啊,那一刻我只想赶快躲到一个地方,放任自己崩溃。可是王劭老师有时偏偏送我下楼,直到大门口,这样我就需要强打精神多撑一会。颓丧之余唯一得到的精神支柱是,王老师又给了我一摞稿纸,那种每页300字,页面下端还印着新华日报字样的稿纸。我把稿纸称为精神支柱没有用错词,每当我因知青身份兼处事之笨受人轻视,需要挽救自尊时,就会有意无意地显摆这个稿纸,享受周围“乖乖,新华日报嘛”的吃惊表情,新华日报这个当时特别高大上的单位,其威力甚至可以通过稿纸向社会辐射出去,这样我顶着陌生感在暗沉的楼梯上艰难攀登的代价也算付得值了。

2009年王劭近影

王劭老师总记得给我稿纸,是因为我第一次投稿是用练习本的纸写的,写得很密。王老师怕排字工人看不惯,就用稿纸替我抄了一份发排。可是他以前从来没有对我说过这件事。这次我跟薛颖旦聊投稿的事,她说她曾从王老师那里看过我第一次投稿的手迹。我们的前辈编辑啊,你们为底层的通讯员还做了多少默默无闻的工作?

1975年,王劭老师推荐我参加了三个月的新华日报通讯员学习班。那三个月是我整个插队八年间最明亮的日子,是人生的第一个小高峰。我的青春期几乎没有照片,只在那个时候由新华日报的摄影记者拍了几张。1976年我上调回城,进工厂,又过八年,新华日报招聘,经过了初试、复试和面试,1985年,我成为新华日报的编辑记者,直到退休。

刘丽明在扬子晚报担任《生命周刊》主编期间

王劭老师的记忆,弥补了我的自我认识。1973年,一颗大白菜几分钱?当王老师把这个让他踌躇半生的“欠账”交代给我时,他有没有想到,他还了我一个意味深长的隐喻?这个隐喻就是:新华日报是我生存最艰难时期强大的支持系统,而我报之以日常的菜蔬——二十年编辑记者的工作。

链接阅读

在车上

刘丽明

单季晚稻栽插结束后,我在县里开了两天会,今天坐早班车回公社。

车子里坐着各种各样的人,有的互相打着招呼,有的低声谈笑。一个梳小辫子的姑娘在喊:“喂,同志,这上面不能放东西,是公社医院的药。”我旁边一个穿工人服的青年说:“放在这上面吧,都是铁家伙,吃得住的。”说完又满意地添了一句:“这零件昨天下午才带来,农具厂的同志开夜工给修好了,我这开拖拉机的总算一天也没失业。”接着,又把他的拖拉机夸了一通。车子里真是笑语纷杂,热气腾腾。

车开了。忽然后面响起了一个大嗓门:“喂,同志。你到哪儿下?”我回头一看,见坐在我后两排的一个近四十岁的农村妇女,正向坐在她前面的一个男同志发问。

“我吗?到谢桥。”那男同志回答。

“噢,那我跟你讲,”那妇女说:“我到张庄。张庄是第一站,我俩换个位子好不好?”

“换位子干嘛?”

“靠近车门总好一点。”

“你怕下不去呀!”那男同志笑着站起来。大嗓门的妇女高兴地与他换了位子。还没坐稳,她又向坐在我旁边的拖拉机手办起换位子的交涉来了。“同志,我到张庄……”

“哈……”全车人都笑起来了。她那大嗓门和这种少有的举动,早已引起大家注意。

一位年长的农民说:“用不着换,笃定下得去的。”

她说:“不行。出去几天,心里惦记着队里,恨不能一步就到。”

拖拉机手问她:“你们张庄庄稼怎么样?”

“咳,我们张庄特别好,你知道我们今年麦子收多少?”

“不知道。”

那妇女得意地伸开五指,说:“亩产五百斤,怎么样?”

拖拉机手滑稽地伸了伸舌头,忙不迭地站起来说:“跟你换位子。你五百,我才四百,让你坐第一位。”又是一阵笑。那妇女也心满意足地在我旁边坐下了。

有人问她:“你不大坐车吧?”

她摆摆手,“张庄到县城十几里路,一抬脚就到。今天嘛,是为了赶早下田。”

“去县城干啥?”

“看女儿。她在县中上学,生病了。”提到她女儿,话又多了。“为了这个女儿上学,我跟她爹不知吵过多少回。他个死脑筋,硬说读书没有用,说什么城里高中生都下来种田,你这个农村的还想上去啊!”

“那你怎么说服他呢?”

“我老实不客气地顶他:要是读了书就不想种田,以后都识了字,都不想种田,大家都把嘴巴缝起来算了。”

“说得好。”我不禁也插了嘴。

她看看我说:“你是知识青年吧?”

我点点头。

“我们张庄也有知识青年。”

我笑了。又是“我们张庄”!我碰到不少社员,他们一开口总是谈自己的社、自己的队。我有时也听出,尽管他们那里还存在一些问题,但在他们的话语里,是那样乐观而自信,夸耀着队里的变化,队里的土地,队里的人。我往往被他们那种真挚的感情所动,也爱起他们的队来。

这位大嫂滔滔不绝地讲起张庄的知识青年。她说,有个叫玉华的女知识青年,劳动特别好,晚上还教夜校。有个叫李杰的,一开始劳动不够好,这几年变得很好,去年当上了生产队会计。还有一个当了农业技术员。说着,她又问起我来:“现在劳动习惯了吧,会栽秧吗?”

我说:“习惯了,也会栽秧。”

“农村比城里要苦点,但长了就习惯了。”

后面的拖拉机手问她:“你跟你丈夫的‘官司’后来怎样啦?”

“当然我胜利啰,知识青年全都撑我的腰。”

“对,还是你觉悟高。”拖拉机手佩服地说。

“我也不算高……”她忽然停下不说,两眼盯着窗外,转脸对我说:“你看那块早稻,肯定缺管理、缺肥……喏,这儿的就好了。刚才那块不知是什么队的。”

拖拉机手笑起来,“你要是坐我的拖拉机,我保证停下来,让你去问问那儿的队干部,为什么不把稻子管理好。”

旁边一个调皮鬼插嘴说:“那人家一定以为县里下来一位妇女干部呢!”

大家都笑了。

那位大嫂瞪起眼睛说:“管他们以为什么,我照管!”说完,自己忍不住也笑起来。她那爽朗的笑声,会使你觉得,她的热情足够关怀全世界。

车子颠簸着。我因为几天来很疲劳,给车子一颠,觉得头昏,胃里也翻腾得厉害,终于忍不住吐了。大嫂慌忙地站起来,嚷道:“哎呀,这怎么办?”

这时车子停了。张庄车站的检票员喊:“张庄到了,有下车的快下车。”

那位大嫂急急忙忙地下去了。车上一阵忙,下的下,上的上,忽然她又上来了,端来一碗开水叫我喝。我头昏得厉害,喝了开水,心里稍微安定了一些,道了谢,把头靠在窗上。她说:“我把碗送去。”又下去了……

车开了。清风吹到脸上,觉得好了一些。忽然,后面的拖拉机手惊叫起来:“咦,你怎么没下车?”

我一抬头,看见大嫂还站在我身边。“不好了,张庄过了!”

大嫂望了一眼窗外,说:“噢,我忘记了。”她弯下腰问我:“好点了吗?”我一句话也说不出来。只激动地点了点头。

拖拉机手叫驾驶员把车子停下了。“快下吧!”小伙子推推她,“喊了一路张庄,关键时刻倒把张庄忘了。”

“这地下吐的还没扫……”

“你下车吧,不用你扫。”

“好好好,那就再见了。”大嫂说着下了车。

我想再看看她,眼睛却蒙上了泪花。